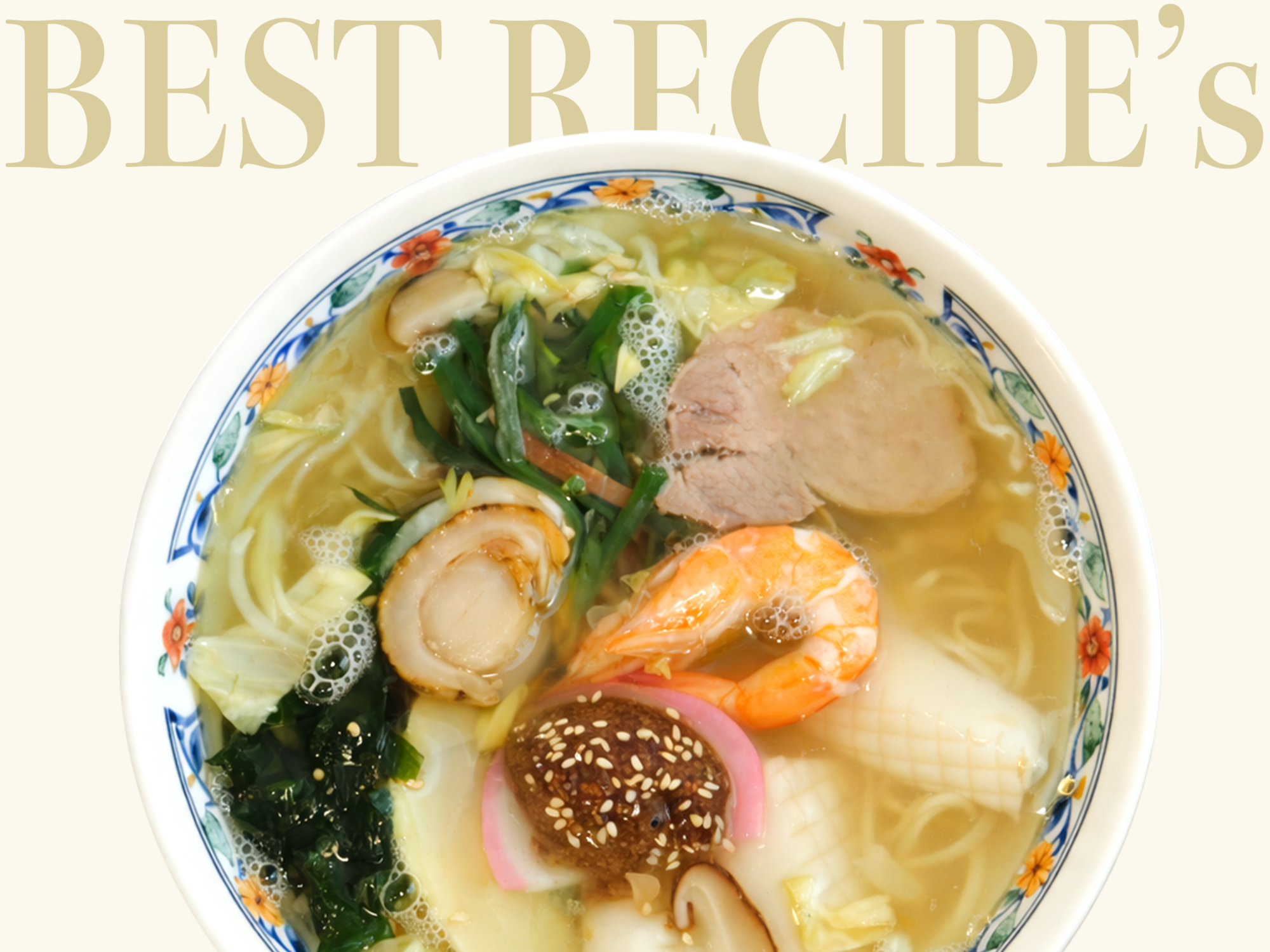

【完全ガイド】ラーメンスープの種類・作り方・選び方と開業成功の秘訣

プロ直伝!ラーメンスープの種類と作り方・業務用で成功するポイント

はじめに

ラーメンの美味しさを決定づける最大の要素――それが「ラーメンスープ」です。

麺や具材がどれほど優れていても、スープが平凡では印象に残らず、逆にスープが絶品であれば、シンプルなトッピングでも人を虜にします。飲食業界では「ラーメンの味の7割はスープで決まる」と言われるほど、スープはお店の看板であり命そのものです。

一口にラーメンスープといっても、その種類や作り方は多岐にわたります。豚骨・鶏ガラ・魚介・野菜などをじっくり煮込んだベーススープに、醤油・塩・味噌といったタレ、さらに香味油を組み合わせることで、無限のバリエーションが生まれます。家庭で手間ひまかけて作る本格派スープもあれば、飲食店や開業者が使う業務用スープ、即席で楽しめる市販スープまで、用途や目的によって選び方も異なります。

また、近年は健康志向や食の多様化に伴い、無添加・化学調味料不使用のスープや、動物性原料を使わないビーガンスープ、栄養価を高めた高機能スープ(例:コラーゲン豊富なボーンブロス)など、新しい潮流も生まれています。ラーメンスープは今や「ただの出汁」ではなく、時代や顧客ニーズを反映する重要な商品カテゴリーです。

本記事では、ラーメンスープの基本構造や種類、地域ごとの特徴から、家庭での作り方、業務用スープの活用法、保存・管理のポイント、有名店の事例、そして最新トレンドまで徹底解説します。家庭で美味しい一杯を作りたい方から、飲食店経営者・開業希望者まで、すべての方が実践できる知識とノウハウをお届けします。最後には、業務用スープの無料サンプル情報もご案内しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1章:ラーメンスープとは?

ラーメンスープとは、麺と合わせて提供するために作られる“ラーメン専用の出汁”であり、日本のラーメン文化を支える最も重要な要素の一つです。一般的には「ベーススープ」「タレ(かえし)」「香味油」の3要素で構成され、この組み合わせ次第で無限のバリエーションが生まれます。

ベーススープは、豚骨、鶏ガラ、魚介、野菜、あるいはそれらを組み合わせて長時間煮込むことで、旨味と香りを抽出します。豚骨はコクと濃厚さ、鶏ガラは軽やかさと奥行き、魚介は香りと深み、野菜は甘みを付与します。地域やお店によって、これらの配合や煮込み時間は大きく異なります。

タレ(かえし)は、スープに塩味と風味を与える調味液です。代表的なものには醤油ダレ、塩ダレ、味噌ダレがあり、それぞれの味の個性を決定づけます。近年では、昆布や貝の旨味を加えた塩ダレや、熟成味噌を使用した味噌ダレなど、こだわりのレシピも増えています。

香味油は、スープの香りとコクを引き立てる役割を担います。鶏油(チーユ)、背脂、焦がしネギ油、マー油などが代表的で、一口目の印象を左右する重要な要素です。

ラーメンスープは、この3つの要素のバランスで完成度が決まります。同じ豚骨ベースでも、タレや香味油の選び方によって全く別の味になるため、まさに「組み合わせの芸術」といえます。また、店舗運営においては、スープは味の安定性や調理効率にも直結し、開業や繁盛の成否を左右する存在です。

2章:ラーメンスープの種類

ラーメンスープは、そのベースや味付けによって多彩な種類に分かれます。ベースでは豚骨・鶏ガラ・魚介・野菜・ミックスなどがあり、それぞれが異なる旨味や香りを持ちます。さらに、醤油・塩・味噌・豚骨などのタレを加えることで、同じベースでも全く違う味わいに仕上がります。本章では、ラーメンスープを「ベース別」と「味別」の2軸で分類し、特徴・作り方・活用法をわかりやすく解説します。

2-1: ベース別スープ

ラーメンスープの味の土台となるのが「ベーススープ」です。豚骨・鶏ガラ・魚介・野菜、そしてそれらを組み合わせたミックススープの5種類が代表的で、それぞれに独自の旨味や特徴があります。ベーススープは単体でも魅力がありますが、タレや香味油と組み合わせることで無限のバリエーションが生まれます。本章では、各ベースの特徴や作り方、失敗しないためのポイントを詳しく解説します。

(1).豚骨スープ

特徴

強いコクとゼラチン質によるとろみ、骨髄・脂の旨味が主役。加熱条件と攪拌(乳化)の度合いで、白濁(パイタン)〜半濁〜清湯まで表情が大きく変わります。臭み対策と乳化管理が品質の鍵。

基本の作り方(パイタン/白濁)・流れ

- 下処理:骨(ゲンコツ・背ガラ・頭骨など)を流水で血抜き→下茹で5〜10分で灰汁と血を落とす→洗浄。

- 炊き出し:大鍋で骨:水=1:3〜1:4目安。はじめ強火で沸騰、灰汁を取りつつ骨を転がして攪拌。

- 乳化の維持:沸点付近をキープしつつ強めの対流で6〜12時間。途中で背脂・皮を足すとコクUP。

- 香味野菜(玉ねぎ・長ねぎ青葉・生姜等)を後半に適量。入れ過ぎは甘ダレ・濁り臭の原因。

- 仕上げ:骨片を濾し、塩分はタレ側で調整。必要なら別鍋で「追い乳化」。

清湯(澄んだ豚骨)にする場合の違い

- 弱火〜中火で静かに抽出(3〜5時間)し、攪拌しない。

- 表層の油はこまめに除去、香味野菜は少量。白濁を避けるため再沸騰を防ぐ。

よくある失敗と対策

- 臭みが出る:下茹で不足/古い骨/加熱初期の温度管理不良。→下処理を厳密に、初期は強火で短時間に灰汁抜き、生姜・長ねぎ青葉は“入れ過ぎない”バランスで。

- えぐみ・重さ:骨粉・髄の出し過ぎ、過度の攪拌。→濾しを丁寧に、皮脂は適量、香味野菜は後半投入で雑味を抑える。

- 乳化しない/薄い:火力不足・対流不足・脂不足。→強い対流・背脂追加・攪拌。骨:水比率の見直し。

- 分離する:長時間保温で静置しすぎ。→提供直前に強火で一旦沸かし、攪拌で再乳化。

相性の良いタレ/香味油(例)

- タレ:濃口醤油ブレンド・再仕込み醤油、白醤油+塩のライト系、赤味噌・麦味噌の合わせ。

- 香味油:鶏油(クリアなキレ)、背脂(厚み)、マー油(熊本系の香ばしさ)、ニンニク焦がし油、ネギ油。

- 副素材:昆布水や乾物(干し椎茸・煮干し)をタレ側に忍ばせると旨味が立体化。

代表スタイルと再現の勘所

- 博多/久留米:強乳化・軽い獣香、極細麺。短時間で強火対流を作り、日を跨いだ“呼び戻し”で複層感。

- 熊本:まろやか豚骨+マー油。野菜控えめにして乳化をクリアに、香味は油側で立てる。

- 鹿児島:豚骨に鶏・野菜・魚介のミックス寄り。タレや追い出汁で奥行きを作る。

原価とオペのポイント(業務)

- 骨の歩留まりは状態差が大きい。ロット固定と**仕入れ規格(部位・重量・鮮度)**の統一で味の安定化。

- 仕込み釜の**有効容量70〜80%**運用で対流を確保。過充填は乳化不良の元。

- HACCP視点:冷却は急冷(氷水・チラー)→10℃以下、小分け冷蔵/冷凍。再加熱は75℃1分目安。

家庭向けの近道

- 圧力鍋で加圧45〜60分→自然減圧。その後、蓋を外し強火15〜30分で乳化を仕上げる。

- 市販白湯スープ+背脂/鶏油/昆布水を合わせて層を足す“ハイブリッド”も有効。

👉豚骨白湯スープの無料サンプルはこちら

👉濃厚豚骨白湯スープの無料サンプルはこちら

(2).鶏ガラスープ

特徴

鶏のガラ(骨付き胴ガラ・胸ガラ・手羽先・モミジ=鶏足など)を主体にしたスープで、透明感のある澄んだ「清湯(チンタン)」と、濁りのある「白湯(パイタン)」に大別されます。豚骨よりも軽く上品な旨味を持ち、塩ラーメン・醤油ラーメン・鶏白湯など幅広く使われます。臭みが少なく、旨味と香りのコントロールがしやすいのも特徴です。

基本の作り方(清湯)

- 下処理:ガラは流水で血抜きし、必要に応じて塩揉み。沸騰した湯で5〜10分下茹でし灰汁を取って洗浄。

- 炊き出し:大鍋にガラと水(比率1:3〜1:4)、香味野菜(長ねぎ青葉・玉ねぎ・生姜など)を加える。

- 弱火でじっくり:80〜90℃程度を保ち、3〜5時間静かに抽出。沸騰させないことで透明度を維持。

- 仕上げ:濾して油分を調整。香味油やタレで味を整える。

基本の作り方(白湯)

- 下処理は清湯と同様。

- 強火で沸かし、灰汁を取りつつ高温対流で攪拌しながら煮込む。

- モミジや手羽先を加えるとゼラチン質でとろみとコクが増す。

- 4〜6時間で白濁。最後に香味野菜を入れ香りを付ける。

よくある失敗と対策

- 臭みが出る:下処理不足/沸騰時間が長すぎて血が出る。→血合いや内臓は丁寧に除去。

- 薄い:ガラの量不足/火加減弱すぎ。→ガラの比率見直し+火力UP。

- 濁りすぎ(清湯):火加減強すぎ/攪拌。→80〜90℃を保ち、鍋は静かに。

相性の良いタレ/香味油

- タレ:淡口醤油・白醤油、塩ダレ(昆布・貝出汁入り)、味噌ダレ(鶏白湯用)

- 香味油:鶏油(チーユ)、ネギ油、生姜油、ごま油少量

- 副素材:昆布・干し椎茸・干し貝柱をタレ側に

代表スタイルと再現の勘所

- 東京醤油:清湯+濃口醤油タレ、ストレート中細麺。鶏ガラ+香味野菜の甘みで奥行きを出す。

- 鶏白湯:強乳化でまろやかスープ、鶏油でコクUP。塩or白醤油ダレと相性抜群。

原価とオペのポイント(業務用)

- ガラの鮮度は味に直結。仕入れは屠殺日確認と冷凍回数管理必須。

- 清湯はロス率低く、仕込み後の冷却・保存もしやすい。

- 白湯は乳化維持のため攪拌と火力管理を徹底。

家庭向けの近道

- 清湯は圧力鍋NG(濁るため)。普通の鍋で弱火3時間。

- 白湯は圧力鍋+強火で攪拌15分追加が時短のコツ。

(3).魚介スープ

特徴

魚介スープは、煮干し・カツオ節・サバ節・昆布・干し貝柱・干しエビなど海産物を中心に出汁を取ったスープで、単独でも使われますが、豚骨や鶏ガラとのWスープ(動物系+魚介系)としての活用が主流です。澄んだ上品な旨味から、煮干し特有のビターで濃厚な味わいまで、素材選びと抽出方法で大きく変化します。醤油・塩ダレとの相性が特に良く、和風ラーメンやご当地系で多く見られます。

基本の作り方(澄んだ魚介出汁)

1、素材の下処理

- 煮干しは頭とワタを取り除く(苦味抑制)。

- 昆布は表面を軽く拭く。

2、水出し+加熱

- 昆布は水に入れて常温〜冷蔵庫で8〜12時間水出し。

- 煮干し・節類は別鍋で沸騰直前(80〜90℃)に投入し、10〜20分弱火で抽出。

3、濾す

- 長時間煮すぎると雑味が出るため、旨味ピークで引き上げる。

煮干し強化型(濃厚系)

- 水3Lに対して煮干し300〜500gの高配合。

- 一部は粉砕して投入し、旨味と苦味を同時に抽出。

- 煮込み時間は強火で5分+弱火10分が目安。

- 苦味を旨味として活かすスタイル(青森系煮干しラーメンなど)。

よくある失敗と対策

- 苦味が強い:煮干しの頭・ワタの処理不足/煮込み時間が長すぎ。→下処理徹底&短時間抽出。

- 味が薄い:素材量不足/水温が低すぎ。→配合と温度管理見直し。

- 香りが飛ぶ:沸騰させすぎ。→80〜90℃をキープ。

相性の良いタレ/香味油

- タレ:濃口醤油(煮干し・節系)、白醤油・塩(昆布・貝系)

- 香味油:煮干し油(煮干しを低温油で抽出)、昆布油、海老油

- 副素材:干し椎茸・貝柱で旨味の複層化

代表スタイルと再現の勘所

- 煮干しラーメン(青森系):高配合煮干し+醤油ダレ、ビターな旨味を前面に。

- 和風Wスープ:豚骨or鶏清湯に節系を合わせ、香味油で香りを補強。

- 貝出汁ラーメン:アサリ・ホタテ+昆布を低温抽出し、塩ダレで仕上げる。

原価とオペのポイント(業務)

- 乾物は価格変動が大きいため複数産地を確保。

- 煮干し粉末化で抽出効率UP&ロス減少。

- スープは作り置きより日内仕込みが香り鮮度を保つ。

家庭向けの近道

- 昆布と煮干しを前夜から水出し→翌朝加熱10分。

- 市販の白だしに追い煮干し・昆布で「簡易魚介スープ」。

👉鯛清湯スープの無料サンプルはこちら

👉鯛白湯スープの無料サンプルはこちら

(4).野菜スープ

特徴

野菜スープは、玉ねぎ・人参・キャベツ・セロリ・長ねぎなどの香味野菜を主体に、動物系素材を使わずに仕上げるスープです。動物性を避けたいビーガンやベジタリアン向け、または動物系スープのサブベースとしても活用されます。野菜由来の甘みと香りが際立ち、あっさりとした口当たりが特徴。低脂質でカロリーも抑えられるため、健康志向や女性客にも支持されています。

基本の作り方(クリアな野菜スープ)

- 野菜の下処理:皮をむく、またはよく洗って土や汚れを落とす。

- カット:甘みを出したい場合は粗めに、香りを出したい場合は薄切りに。

- 炒める(任意):油で軽く炒めて香りを引き出すか、そのまま水から煮出す。

- 煮込み:80〜90℃で1〜2時間じっくり。沸騰は避け、雑味を抑える。

- 濾す:野菜の繊維を取り除き、必要に応じて塩・タレで調整。

甘み強化型(濃厚野菜スープ)

- 玉ねぎ・キャベツ比率を高め、長時間煮込みで糖化を促す。

- トマトやパプリカを加え、旨味と色合いをプラス。

- ペースト状にしてスープに溶かし込むと、とろみのある「ポタージュ風ラーメンスープ」に。

よくある失敗と対策

- 水っぽい:野菜量不足/煮込み不足。→野菜を倍量に、または炒め工程追加。

- 苦味が出る:焦がしすぎ/煮込み時間が長すぎる。→火加減と時間を見直す。

- 味が単調:塩・ハーブ・スパイスでアクセントを追加。

相性の良いタレ/香味油

- タレ:塩ダレ(昆布・貝ベース)、白醤油、味噌(特に野菜味噌系)

- 香味油:オリーブオイル、ネギ油、生姜油、ハーブオイル

- 副素材:昆布・干し椎茸・セロリ葉で香りと旨味を補強

代表スタイルと再現の勘所

- ベジラーメン:動物性ゼロ、塩ダレとオリーブオイルで仕上げる。

- 味噌野菜ラーメン:濃厚野菜スープ+味噌ダレ+中太麺。

- 地産野菜ラーメン:季節野菜をふんだんに使用し、地元色を強調。

原価とオペのポイント(業務)

- 廃棄野菜(外葉や皮)を活用しつつ、鮮度と衛生管理を徹底。

- 野菜スープは冷凍耐性が低め。日内使用または真空冷却+急速冷凍で対応。

- 季節ごとの仕入れ価格変動を考慮し、メニュー価格を安定化。

家庭向けの近道

- 冷蔵庫の余り野菜+昆布水で煮込み1時間。

- 市販の野菜ジュースをベースにスープ化する「時短ベジスープ」も有効。

(5).ミックススープ

特徴

ミックススープは、豚骨・鶏ガラなどの動物系と、煮干し・昆布・節類などの魚介系、さらに香味野菜を組み合わせた複合型スープです。動物系のコクと厚み、魚介系の香りと旨味、野菜の甘みが一体となり、単一素材では出せない奥行きと複雑さを生み出します。東京の「Wスープ」スタイルや、鹿児島ラーメンのような港町発祥のご当地ラーメンに多く見られます。味の安定化やアレンジの自由度が高く、プロの現場でも人気のベースです。

基本の作り方(Wスープ方式)

1、動物系スープと魚介系スープを別々に仕込む

- 動物系:豚骨や鶏ガラを強火で乳化または弱火で清湯抽出。

- 魚介系:煮干し・節・昆布を80〜90℃で短時間抽出。

2、提供直前に合わせる

- 割合例:動物系7:魚介系3(濃厚タイプ)/5:5(バランス型)

- 魚介の香りが飛ばないよう、必ず提供前にブレンド。

一鍋方式(オールインワン)

- 動物系と魚介系を同時に炊き出すスタイル。

- 野菜も一緒に煮込み、甘みを加える。

- 長時間煮込む場合は魚介が煮崩れやすく、香りが飛びやすいため注意。

よくある失敗と対策

- 香りが弱い:魚介を早く入れすぎて香りが飛ぶ。→魚介は後半または別鍋抽出。

- 味がぼやける:素材の組み合わせが多すぎる/タレが弱い。→配合とタレの味を見直す。

- 動物系の臭み:下処理不足。→骨やガラの血抜き・下茹でを徹底。

相性の良いタレ/香味油

- タレ:濃口醤油(魚介系強化型)、白醤油・塩(野菜比率高め型)、合わせ味噌

- 香味油:鶏油、煮干し油、ネギ油、マー油

- 副素材:干し椎茸・干し貝柱で旨味層をさらに強化

代表スタイルと再現の勘所

- 東京Wスープ:豚骨鶏ガラ清湯+節系、醤油ダレでキレのある味わい。

- 鹿児島ラーメン:豚骨+鶏+魚介+野菜、まろやかミックス。

- 新潟あっさり系:煮干し昆布+鶏ガラ、透き通ったスープに醤油ダレ。

原価とオペのポイント(業務用)

- 別鍋仕込みはコストと時間がかかるが、香り保持・安定性が高い。

- 魚介は冷蔵保管で香りが劣化しやすいため、小ロット仕込みが基本。

- 一鍋方式は省力化できるが、香りの飛びを補うため提供直前に追い魚介が有効。

家庭向けの近道

- 市販の動物系スープ+市販の白だしをブレンド。

- 魚粉や煮干し粉末をタレ側に加えて「即席ミックススープ」に。

2-2、味別スープ

ラーメンの「味」を決定づけるのは、ベーススープに加えるタレ(かえし)の種類です。醤油・塩・味噌・豚骨・その他の変わり種まで、タレの選び方と配合によって同じベーススープでも全く異なる味わいに変化します。ここでは、代表的な味別スープの特徴や、相性の良いベース、タレ作りのコツ、失敗例とその対策、さらに有名店のスタイルまで、実践的に解説していきます。

(1).醤油ラーメンスープ

特徴

醤油ラーメンスープは、日本で最も歴史が長く、地域差や店舗ごとの個性が際立つスープです。ベースは豚骨・鶏ガラ・魚介・野菜など多様で、そこに醤油ダレ(かえし)を加えることで味を決定づけます。醤油は旨味成分のアミノ酸が豊富で、スープに深いコクと香りを与えます。色は淡い琥珀色から濃い黒褐色まであり、関東の濃口醤油系、関西の淡口醤油系など地域差も豊かです。

タレ(かえし)の作り方・例

- 基本配合:濃口醤油+本みりん+砂糖+酒

- 旨味強化:昆布水・干し椎茸出汁・煮干し出汁を加える

- 香り付け:ネギ・生姜・にんにくを油で炒め、香味を移したものをタレに合わせる

相性の良いベーススープ

- 鶏清湯+魚介(東京系)

- 豚骨清湯+野菜(札幌系醤油)

- ミックススープ(喜多方系)

よくある失敗と対策

- 醤油の香りが飛ぶ:タレをスープで割る際、沸騰させすぎ。→80〜90℃で加熱。

- 味がぼやける:タレの塩分不足や旨味不足。→塩分濃度は約14〜16%を目安に調整。

- 辛すぎる:醤油の塩気が強すぎ。→淡口醤油や薄口をブレンド。

代表スタイル

- 東京醤油ラーメン:鶏ガラ+魚介清湯に濃口醤油ダレ。中細ストレート麺。

- 喜多方ラーメン:豚骨+煮干し+醤油、平打ち多加水麺。

- 新潟長岡生姜醤油:鶏ガラ+豚骨+生姜を効かせた醤油スープ。

業務用でのポイント

- 醤油は火入れ後も熟成が進むため、タレは**冷蔵熟成(2〜7日)**で味を落ち着かせると安定化。

- 仕込み時に昆布水や魚介出汁を組み合わせ、ベーススープとの相性を事前に確認。

(2).塩ラーメンスープ

特徴

塩ラーメンスープは、澄んだ色合いと軽やかな口当たりが特徴のスープです。タレ(かえし)に塩を主体とし、昆布・貝・魚介・鶏ガラなどの旨味を組み合わせて作ります。醤油ダレのように色がつかないため、素材本来の色や香りを活かせるのが魅力。繊細な味わいを引き出すため、ベーススープは清湯系(澄んだスープ)が多く用いられますが、鶏白湯や豚骨白湯との組み合わせで濃厚塩ラーメンも人気です。

タレ(かえし)の作り方・例

- 基本配合:塩(岩塩や海塩)+昆布水+干し貝柱出汁+みりん少量

- 旨味強化:煮干し出汁やアサリ出汁を加えて奥行きを出す

- 香り付け:柚子皮や白胡椒で後味を引き締める

相性の良いベーススープ

- 鶏ガラ清湯(あっさり)

- 鶏白湯(濃厚)

- 魚介清湯(和風)

- ミックススープ(動物+魚介のバランス型)

よくある失敗と対策

- 塩辛すぎる:タレの塩分濃度が高すぎ。→仕込み時にスープで割る量を想定して濃度調整(目安14%前後)。

- ぼやけた味:塩だけでは旨味不足。→昆布・貝・節でグルタミン酸・コハク酸を補強。

- 香りが弱い:香味油不足。→鶏油やネギ油を少量加える。

代表スタイル

- 函館塩ラーメン:鶏ガラ+昆布+ホタテ貝柱、澄んだ黄金色スープ。

- 旭川塩ラーメン:魚介+動物系ミックス、冬場でも冷めにくい油膜多め。

- 濃厚塩ラーメン:鶏白湯+魚介、塩ダレでまろやかに。

業務用でのポイント

- 塩ダレは仕込み後に1日寝かせることで味がまろやかに。

- 海塩と岩塩のブレンドで味に立体感を出す。

- 冷蔵保存で1週間以内に使い切るのが理想。

\無料でラーメン食材GET!/

(3).味噌ラーメンスープ

特徴

味噌ラーメンスープは、味噌ダレを主体とした濃厚でコク深いスープです。北海道・札幌発祥の味噌ラーメンが有名で、炒め野菜の甘みと合わせるスタイルが定番。味噌は発酵食品ならではの複雑な旨味を持ち、赤味噌・白味噌・合わせ味噌など種類や配合によって味わいが大きく変わります。ベーススープは豚骨・鶏ガラ・野菜など幅広く使われますが、味噌の個性を引き立てるため、やや濃いめの動物系やミックススープが好まれます。

タレ(かえし)の作り方・例

- 基本配合:赤味噌・白味噌をブレンド+酒+みりん+砂糖

- 旨味強化:鶏ガラや豚骨の濃厚スープに練りごま、干しエビ粉を加える

- 香り付け:にんにく・生姜・ごま油で炒めて香りを引き出す

相性の良いベーススープ

- 豚骨(濃厚)

- 鶏ガラ(マイルド)

- ミックススープ(動物+野菜)

よくある失敗と対策

- 味噌の香りが飛ぶ:煮込みすぎ。→提供直前に味噌ダレをスープで溶き入れる。

- 味がぼやける:塩分・甘み・旨味のバランス不足。→味噌配合と調味料の見直し。

- 重すぎる:脂量過多。→炒め油を控えめにし、スープ量で調整。

代表スタイル

- 札幌味噌ラーメン:豚骨+鶏ガラ+炒め野菜、赤白合わせ味噌。

- 信州味噌ラーメン:信州味噌の香りとキレ、あっさり動物系ベース。

- 辛味噌ラーメン:味噌ダレに唐辛子・豆板醤を加えたピリ辛仕様。

業務用でのポイント

- 味噌ダレは冷蔵熟成2〜3日で旨味が安定。

- 鍋での野菜炒め工程を加えると香ばしさと甘みが増す。

- トッピングのコーン・バター・もやしは味噌との相性抜群。

(4).豚骨ラーメンスープ

特徴

豚骨ラーメンスープは、豚の骨(ゲンコツ、背ガラ、頭骨など)を長時間強火で炊き出し、骨髄やゼラチンを乳化させた濃厚な白濁スープが特徴です。強いコクととろみ、動物性の旨味が凝縮され、九州の博多・久留米・熊本などを代表とするご当地ラーメンのベースになっています。火力や攪拌の仕方によって、濃厚な白湯から澄んだ清湯まで幅広いスタイルが可能です。

タレ(かえし)の作り方・例

- 基本配合:濃口醤油または白醤油+みりん+昆布出汁

- 熊本系:塩ダレ+マー油(焦がしニンニク油)

- 博多系:塩ダレのみで豚骨の純粋な旨味を活かす

相性の良いベーススープ

- 豚骨単独(強乳化/清湯)

- 豚骨+鶏ガラ(マイルド仕上げ)

よくある失敗と対策

- 臭みが強い:下茹で・血抜き不足。→初期処理を徹底、生姜や長ネギ青葉で臭み消し。

- 薄い/乳化しない:火力不足・骨量不足。→強火対流と背脂追加で濃度を確保。

- 重すぎる:脂の取りすぎ/取りすぎなさのバランスが悪い。→表面油量を調整。

代表スタイル

- 博多ラーメン:強乳化、極細ストレート麺、替え玉文化。

- 久留米ラーメン:呼び戻し製法で熟成感ある濃厚スープ。

- 熊本ラーメン:豚骨+マー油で香ばしさをプラス。

業務用でのポイント

- 骨の鮮度と下処理が味の安定に直結。

- 呼び戻し製法は安定化まで時間がかかるため、仕込みスケジュールを固定化。

- 冷蔵保存時は分離を防ぐため、再加熱時に強く攪拌して乳化を戻す。

(5).その他のスープ

特徴

近年のラーメン業界では、従来の醤油・塩・味噌・豚骨にとどまらない多彩なスープが登場しています。カレーやトマト、担々麺、豆乳、シーフードなど、洋風・中華・エスニックの要素を取り入れたアレンジスープは、限定メニューや専門店の個性を演出する武器になります。既存のラーメン市場では見られない味の組み合わせが、SNSや口コミを通じて一気に話題化するケースも増えています。

代表的なバリエーション

- カレーラーメン:鶏ガラや豚骨スープにカレースパイスを加え、野菜や肉をトッピング。北海道室蘭発祥のスタイルが有名。

- トマトラーメン:鶏ガラや野菜スープにトマトピューレや生トマトを合わせ、酸味と甘みを活かす。チーズとの相性抜群。

- 担々麺スープ:鶏ガラや豚骨ベースに芝麻醤・辣油・甜麺醤を加え、ゴマのコクと辛みを両立。四川料理由来。

- 豆乳ラーメン:豆乳と鶏ガラを合わせた優しい味わいで、ヘルシー志向や女性人気が高い。

開発時のポイント

- ベーススープとフレーバーの相性を重視(豚骨+カレー、鶏ガラ+トマトなど)

- 香りのピークが短い食材(スパイスやハーブ)は提供直前に投入

- 限定メニューとして季節感を出すと販促効果が高い

業務用でのポイント

- アレンジ系は仕込み量を抑え、ロスを最小限に

- 専用タレやソースを事前に仕込み、提供時にスープで割る方式が効率的

- 他業態メニュー(パスタ、スープカレーなど)と共用できるレシピ設計がコスト削減につながる

3章:家庭で作るラーメンスープの作り方

ラーメンスープは専門店の厨房で長時間炊き上げるイメージがありますが、家庭でも工夫次第で本格的な味を再現できます。大切なのは、旨味の出る食材を組み合わせること、下処理を丁寧に行うこと、加熱温度と時間を適切に管理することです。ここでは、基本の醤油ラーメンスープを例に、家庭用レシピとアレンジ方法を紹介します。

基本の醤油ラーメンスープ(4人分)

材料

- 鶏ガラ(ぶつ切り)…1羽分(約800g)

- 水…3リットル

- 長ネギ(青い部分)…1本

- 生姜…1片(スライス)

- 昆布…10g

- 鰹節…30g

- 醤油ダレ(濃口醤油150ml+みりん50ml+砂糖大さじ1)

作り方

- 下処理:鶏ガラは血や内臓を流水で洗い、沸騰した湯で3分ほど下茹でして臭みを抜く。

- 煮出し:鍋に水と鶏ガラ、長ネギ、生姜を入れ、中火でアクを取りながら約2時間煮込む。

- 和風出汁の追加:煮込み終了30分前に昆布を加え、最後に鰹節を入れて5分煮てから濾す。

- 味付け:別鍋で温めた醤油ダレにスープを加えて味を整える(スープとタレの比率は8:1が目安)。

家庭でのポイント

- 火加減:強火すぎると濁りと臭みが出やすく、中火〜弱火でじっくり。

- 旨味の追加:干し椎茸、煮干し、野菜くずを加えるとコクが増す。

- 保存:冷蔵で2日、冷凍で2〜3週間が目安。

アレンジ例

- 味噌ラーメン:味噌ダレを加え、もやし・玉ねぎを炒めてのせる。

- 塩ラーメン:塩ダレと鶏油を使用し、すっきり仕上げる。

- 担々麺:芝麻醤・辣油・肉味噌を加えて濃厚スープに。

4章:業務用ラーメンスープの種類と活用法

飲食店におけるラーメンの味作りは、仕込みの効率化と味の安定性が重要です。そのため、多くの店舗では業務用ラーメンスープを活用し、時間・人件費・原価の最適化を図っています。業務用スープは、プロ仕様の味を短時間で再現できるだけでなく、調理オペレーションを大幅に簡略化する効果があります。ここでは、代表的な業務用スープの種類と活用法を紹介します。

主な業務用スープの形態

- ストレートスープ

すでに味が完成した状態のスープで、そのまま温めて使用可能。味ブレがなく、時短に最適。

- メリット:安定した品質、仕込み不要、提供スピード向上

- デメリット:アレンジの自由度がやや低い - 濃縮スープ

旨味成分を凝縮したスープを湯や出汁で割って使用。保管・輸送コストを抑えられる。

- メリット:省スペース、長期保存可能、原価管理が容易

- デメリット:希釈比率を間違えると味が変わる - 冷凍スープ

長時間煮出したスープを急速冷凍し、鮮度と風味を閉じ込めたタイプ。

- メリット:鮮度保持、廃棄ロス削減

- デメリット:冷凍庫スペースが必要 - 粉末スープ

粉末状に加工されたスープ素材。即席性が高く、軽量で保管が容易。

- メリット:持ち運び簡単、常温保存可能

- デメリット:生スープに比べて風味やコクが弱い場合がある

業務用スープ活用のポイント

- 看板メニューはこだわりスープ、他は業務用で効率化。

- ベースは業務用、タレや香味油で個性を演出。

- 開業初期は業務用スープでリスクを抑え、安定後に自家製化も検討。

- 季節限定やイベントメニューに業務用スープを活用し、スピード提供。

事例:業務用スープ活用で成功した店舗

- A店:開業当初は全て業務用スープを使用。開業3ヶ月で黒字化し、半年後に看板商品のみ自家製化。

- B店:濃縮スープを使用し、昼営業のみで高回転率を実現。人件費削減率は25%。

5章:有名店のラーメンスープ分析

ラーメンブームの中で、全国各地には独自のスープを武器に人気を集める有名店が数多く存在します。ここでは、スープのスタイルや特徴を中心に、人気店の魅力を分析します。

① 一蘭(福岡)

写真出典:一蘭HP

- スープタイプ:豚骨ストレートスープ

- 特徴:白濁した豚骨スープに特製の赤い秘伝のたれを合わせた独自スタイル。臭みを抑えた上品な豚骨。

- ポイント:辛味だれで味変可能、万人受けする豚骨の仕上げ方が秀逸。

② すみれ(札幌)

写真出典:食べログ(by お店)

- スープタイプ:味噌スープ+ラード蓋

- 特徴:炒めた野菜の香ばしさと濃厚味噌のコクが魅力。ラードでスープ表面を覆い、熱々のまま提供。

- ポイント:寒冷地仕様の熱持ち設計、味噌の深みと香ばしさが強み。

③ 中華そば 青葉(東京)

- スープタイプ:動物系+魚介系のWスープ

- 特徴:豚骨・鶏ガラと煮干し・鰹節を合わせたバランス型。澄んだ旨味で飽きがこない。

- ポイント:動物と魚介のハーモニーが東京ラーメンの象徴的存在。

④ 喜多方ラーメン 坂内(福島)

写真出典:食べログ (by お店)

- スープタイプ:あっさり醤油+豚骨清湯

- 特徴:豚骨ベースながら清湯仕上げで透き通った色。醤油の香りと優しい甘みが特徴。

- ポイント:毎日食べても飽きない、昔ながらの中華そば感。

⑤ らぁ麺 鳳仙花(東京・新宿)

写真出典:食べログ (by お店)

- スープタイプ:金目鯛出汁スープ

- 特徴:高級魚の金目鯛を使った贅沢な清湯。魚の甘みと香りが際立つ一杯。

- ポイント:希少食材を活かした高価格帯ラーメンの成功例。

6章:家庭で再現できるラーメンスープレシピ集

ラーメンスープは、プロの厨房で作るものと思われがちですが、工夫次第で家庭でも本格的な味を再現できます。ここでは、ベース別に自宅で作れる簡単レシピを紹介します。

① 豚骨スープ(濃厚タイプ)

材料(約4〜5杯分)

- 豚骨(ゲンコツ・背骨など):2kg

- 水:4〜5L

- 長ネギ(青い部分):1本分

- 生姜:30g

- にんにく:3片

作り方

- 豚骨は下茹でして血抜きをする(沸騰後5分ほどで湯を捨てる)。

- 新しい水を入れ、骨・野菜類を加えて強火で炊く。

- 5〜6時間以上煮込み、骨の髄が溶け出したら完成。

ポイント

- 強火で煮ることで白濁したスープに仕上がる。

- 臭み取りのため下茹では必須。

② 鶏ガラスープ(清湯タイプ)

材料(約4杯分)

- 鶏ガラ:1kg

- 水:3L

- 長ネギ(青い部分):1本

- 生姜:20g

作り方

- 鶏ガラを下茹でしてアクと血を落とす。

- 新しい水で材料を入れ、弱火でじっくり3時間ほど煮る。

- ざるで濾し、透明なスープを完成させる。

ポイント

- 弱火で煮ることで澄んだ黄金色のスープに。

- 旨味を逃さないよう、長時間コトコト煮る。

③ 魚介スープ(煮干し・昆布ベース)

材料(約4杯分)

- 煮干し:50g

- 昆布:10g

- 水:1.5L

作り方

- 昆布を水に30分浸け、弱火で温める(沸騰直前で取り出す)。

- 煮干しを加え、中火で10分ほど煮出す。

- 濾してスープ完成。

ポイント

- 煮すぎると苦味が出るため時間管理が重要。

- 鶏ガラや豚骨と合わせてWスープにしても◎。

④ 野菜スープ(ベジタリアン対応)

材料(約4杯分)

- 玉ねぎ:1個

- 人参:1本

- セロリ:1本

- キャベツ:200g

- 水:2L

作り方

- 野菜を大きめにカットし、鍋に入れる。

- 中火で1時間煮込み、野菜の甘みを引き出す。

- 塩で軽く味を整える。

ポイント

- 動物性食材不使用でもコクを出せる。

- トマトやキノコを加えると旨味アップ。

7章:業務用ラーメンスープの選び方と導入メリット

ラーメン店の運営において、スープの品質は味の決め手であり、経営の安定にも直結します。近年では、業務用ラーメンスープの品質が飛躍的に向上し、個人店から大手チェーンまで幅広く導入されています。ここでは、業務用スープの選び方と導入メリットを解説します。

業務用ラーメンスープの選び方

- スープの製法と原材料を確認する

- 無添加かどうか、国産素材を使っているかなどは品質の基準。

- 骨や食材の鮮度にも注目。

- 仕込み時間の短縮度合い

- ストレートスープか濃縮スープかでオペレーションが変わる。

- 開店準備の時短に直結するため重要。

- 味の再現性と安定感

- 季節や仕入れに左右されない味の均一性はリピーター確保に必須。

- ロット・保管方法の柔軟性

- 小ロット対応や冷蔵・冷凍の選択肢があると仕入れやすい。

- 価格と利益率

- 仕入れコストと売価のバランスを計算し、利益率を確保できるか確認。

業務用スープ導入のメリット

- ① 仕込み時間の大幅短縮

→ スープ炊きの手間が不要になり、スタッフの労働時間を削減。 - ② 高品質スープを安定供給

→ 毎日同じ味を提供でき、ブランディングにもつながる。 - ③ 人件費と光熱費の削減

→ 厨房稼働時間が短くなることでコストカット可能。 - ④ 商品開発スピードの向上

→ 新メニュー用スープも試作・導入しやすい。 - ⑤ 開業初期のリスク軽減

→ 初期段階で失敗しやすいスープ作りの課題を回避できる。

8章:ラーメンスープを活用した開業成功事例

業務用ラーメンスープは、開業初期の店舗にとって強力な武器になります。ここでは、実際に業務用スープを活用して成功した事例を3つ紹介します。

事例①:地方都市で月商400万円達成の豚骨ラーメン店

九州地方の人口10万人規模の街で開業した豚骨ラーメン店は、スープ仕込みを業務用ストレートスープに完全委託。開業から1ヶ月で口コミが広がり、客単価900円ながら月商400万円を達成しました。仕込み時間ゼロでスタッフは接客・販促に集中でき、SNSでも地域No.1の評価を獲得。

事例②:商業施設内の塩ラーメン専門店

関東の大型ショッピングモールに出店した塩ラーメン専門店は、開業初期から業務用清湯スープを導入。仕込み不要でランチタイムの回転率を最大化し、1日300杯を安定提供。フードコート内でのリピーター率が50%を超え、半年で2店舗目をオープン。

事例③:異業種参入のラーメン居酒屋

居酒屋経営者が夜の閑散時間対策としてラーメンを導入。業務用濃縮スープを活用し、昼営業を開始。初期投資を最小限に抑えつつ、昼営業だけで月商200万円を追加。ラーメンが名物化し、夜の売上にも相乗効果が生まれた。

成功事例の共通点

- スープ仕込みの時間と人件費を削減し、販促や接客にリソースを集中。

- 既存の厨房設備を活用し、初期投資を抑制。

- 業務用スープにより味の安定感と提供スピードを両立。

9章:Q&A|ラーメンスープに関するよくある質問

Q1. 業務用ラーメンスープは自家製より劣りますか?

A. 現在の業務用ラーメンスープは製造技術が進化しており、ミシュラン掲載店や有名ラーメン店でも使用されるほど高品質です。むしろ、味の安定性や仕込み時間の短縮など、自家製にはないメリットがあります。

Q2. ストレートスープと濃縮スープはどちらが良いですか?

A. 店舗のオペレーション次第です。ストレートスープは仕込みゼロでそのまま使用可能ですが、保管スペースが必要です。濃縮スープは省スペースでコスト面も優れていますが、希釈時の水質や温度管理が重要になります。

Q3. 開業前にスープを試すことはできますか?

A. 多くのメーカーでは、開業予定者や飲食店向けに無料または送料のみ負担でのサンプル提供を行っています。開業前に試作や試食会を実施することで、メニューやターゲット層に合ったスープを選定できます。

10章:まとめ

ラーメンスープは、ラーメン店の味の要であり、経営の成否を左右する重要な要素です。豚骨・鶏ガラ・魚介・野菜などのベース、醤油・塩・味噌・豚骨といった味付けの組み合わせにより、無限のバリエーションが生まれます。

自家製スープはオリジナリティやこだわりを打ち出せる一方で、仕込みにかかる時間や人件費、味の安定性の確保が課題となります。これに対し、業務用スープは高品質かつ安定供給が可能で、仕込み時間の短縮や人件費削減、開業リスクの軽減など、多くのメリットを持ちます。

本記事で解説したスープの種類・特徴・選び方・成功事例を参考に、自店のコンセプトやターゲット層に合ったスープを選定することで、安定した売上と高い顧客満足度を両立できるでしょう。

最後に、開業前やメニュー開発の段階で、必ず複数のスープを試食・比較し、最適な一杯を見つけることが成功の近道です。

無料サンプルでスープを体験してみませんか?

当サイトでは、業務用スープの無料サンプル(送料のみご負担)を提供中です。

ラーメンの味に差をつけたい方、コストを抑えて品質を上げたい方、

まずはお気軽に無料サンプルをお申し込みください。