【完全版】鶏油(チーユ)とは?香りとコクの秘密を徹底解説!

ラーメンに欠かせない鶏油の使い方

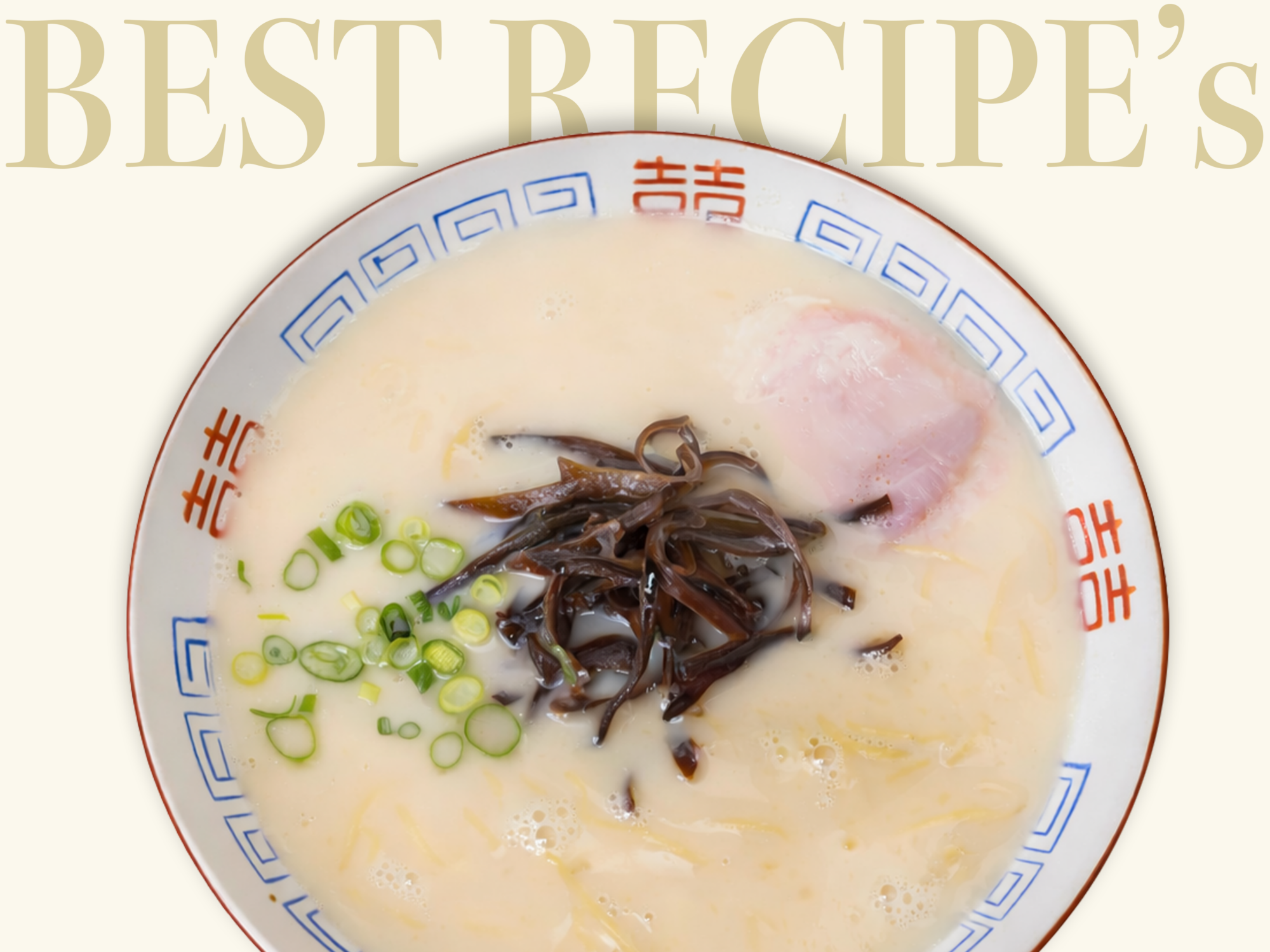

鶏油は、ラーメンのスープに一滴垂らすだけで、香りが立ち、コクが深まり、まるで別物の一杯に変わる——そんな魔法のような存在が「鶏油(チーユ)」です。

シンプルな塩ラーメンや鶏清湯系ラーメンの決め手として欠かせない存在であり、有名店の多くが自家製の鶏油にこだわり抜いています。中には、鶏油の香りだけで「この店だ」とわかるファンもいるほど。

この記事では、そんな鶏油の基礎知識から作り方、使い方、業務用商品の選び方、有名店の活用例まで、ラーメン業界で欠かせない「鶏油」のすべてを徹底解説します。

これからラーメン店を開業する方も、既に営業中の方も、鶏油を知ればスープが進化します。

目次

第1章:鶏油(チーユ)とは?|ラーメンの香りとコクを支える黄金のオイル

鶏油(チーユ)とは、鶏の皮や脂身を加熱して抽出される動物性油脂のこと。

特にラーメン業界では、香り付けとコク出しの決め手として使われています。

透明感のある黄金色の油は、鶏ならではの芳醇な風味と甘みを持ち、スープの表面に浮かべることで「香り」「舌触り」「余韻」を劇的に変化させます。

鶏油が使われる理由は?

- 香りのブースト

→ 特に鶏清湯や塩ラーメンなど、あっさり系のスープに深みと存在感を加える。 - コクと厚みをプラス

→ あっさりスープでも満足感を与え、単調さを防ぐ。 - 見た目の美しさ

→ 黄金に輝く表層の油膜が、食欲をかき立てるビジュアル効果を生む。

実際、鶏油なしでは成立しないメニューも多く存在します。例えば、「中華そば」や「鶏白湯ラーメン」、さらには最近流行の「泡系塩ラーメン」など、鶏を主役にしたスープには必須のアイテムです。

👉黄金鶏油を試してみる【無料サンプル】

👉国産鶏油を試してみる【無料サンプル】

第2章:鶏油の作り方|プロの技と家庭向けレシピ

鶏油(チーユ)は、鶏皮や鶏脂をじっくり加熱して抽出するシンプルな工程で作られますが、火加減や香味素材の使い方で香りも風味も大きく変化します。この章では、プロ仕様の製法と家庭でも作れる簡易レシピの両方をご紹介します。

プロ向け|業務用の鶏油の作り方

材料例:

- 鶏皮または鶏脂(親鶏推奨):1kg

- 水:100ml(焦げ防止)

- 香味野菜(ねぎ・しょうが・にんにくなど):適量

- 醤油・みりんなどの下味(必要に応じて)

作り方の流れ:

- 鍋に鶏皮・鶏脂を入れ、最初は水を加えて中火で加熱開始

- 水分が飛んだら弱火にし、じっくりと脂を抽出

- きつね色になったら、香味野菜を投入(焦げないよう注意)

- 香りが出たら濾して完成。粗熱を取って保存

ポイント:

→ 親鶏の皮は香りが強く、プロ仕様に最適。

→ 最後にごく少量の煮干しや椎茸を入れて、独自の風味を出す店も多い。

家庭向け|フライパンで簡単にできる鶏油レシピ

材料例:

- 鶏皮(手羽元・ももなどから取る):300g程度

- サラダ油(補助用):大さじ1

- おろしにんにく/しょうが:少々(好みで)

手順:

- フライパンに鶏皮を入れて中弱火で加熱

- じわじわ脂が出てくるので、焦がさないように混ぜる

- 香りが立ったら濾して完成。冷蔵庫で1週間保存可能

アドバイス:

→ 香味素材は入れすぎず、ベースのスープに合う香りに絞ることが大切です。

第3章:ラーメンのジャンル別×鶏油の使い分け|香りと色で個性を演出

鶏鶏油は「香り」「色」「粘度」によってラーメンの印象を大きく左右します。

ここでは、代表的なラーメンジャンルごとに、相性の良い鶏油の特徴を解説します。

1. 醤油ラーメン × キレのある淡色鶏油

- **特徴:**クセの少ない、あっさりとした鶏油

- 理由: 醤油の香ばしさと干渉しない香りがベストマッチ

- 使用例: 飯田商店、中華そば勝本など

📝ポイント:長時間抽出せず、比較的淡い色に仕上げることで「出汁の輪郭」を保てる。

2. 塩ラーメン × 透明感のある香り高い鶏油

- 特徴: クリアで上品な香りの鶏油

- 理由: 塩ダレの繊細な味を引き立てる役割

- 使用例: 銀座 篝(かがり)、しおらーめん進化 など

📝ポイント:皮の選定にこだわり、焦がさずに丁寧に仕上げると雑味が抑えられる。

3. 鶏白湯ラーメン × コク深く濃い目の鶏油

- 特徴: 黄金〜褐色の濃厚な鶏油

- 理由: 乳化した鶏白湯の“厚み”に負けない香りと甘みを補完

- 使用例: 麺屋一燈、鶏ポタラーメンTHANKなど

📝ポイント:にんにくや玉ねぎ、椎茸などを仕込むことで複雑な風味を出す手法が◎。

4. 淡麗系中華そば × 鶏油+香味油のブレンド

- 特徴: 鶏油に煮干し・昆布・香草などを合わせた“複合型”

- 理由: 素材の引き算を活かしつつ、香りの加算で深みを出す

- 使用例: 中華そば四つ葉、らぁ麺やまぐちなど

ポイント:出汁の主張を邪魔しないバランス感覚が重要。香味油とのレイヤー設計がカギ。

第4章:業務用鶏油の特徴と仕入れ方法|時短・安定・高品質を実現する選択肢

飲食店でのラーメン営業において、「鶏油を毎回手作りする」のは手間・時間・人材コストの面で負担が大きくなりがちです。そこで注目されているのが、業務用鶏油の活用です。

業務用鶏油の主な特徴

| 項目 | 特徴内容 |

|---|---|

| 品質の安定 | 含有水分量や抽出時間が統一され、ブレが少ない |

| 香りの再現性 | 店ごとのレシピで調合された香味油タイプも存在 |

| 衛生管理・安全 | HACCP対応や低温殺菌など、基準を満たした製造環境 |

| 保存性 | 長期保存が可能(冷蔵・冷凍品あり)で仕入れロスを防ぐ |

| 応用のしやすさ | 鶏油単体だけでなく、「鶏油+にんにく」などのフレーバータイプも |

業務用鶏油の仕入れ方法

① 専門業者や問屋からの仕入れ

- 地元の食品問屋やラーメン専門業者で取り扱っていることが多く、小ロットからの導入も可能。

- 注意点: 鶏油は冷蔵品 or 冷凍品のため、流通インフラの整った業者に依頼するのがベスト。

② 食材ポータルサイトの活用(例:レシピマート)

- レシピ連動でサンプル請求→そのまま仕入れまで可能なB2Bサイトが主流化。

- 事前にスペック(素材・加熱処理・色・香り)を確認し、複数メーカーを比較することが可能。

③ 自社ブランド製造(PB/OEM)

- 他店との差別化を図りたい店舗では、「自社専用鶏油」の開発を依頼することも。

- クックピットでは、無添加かつミシュラン店でも採用される鶏油のOEM開発も可能。

第5章:有名ラーメン店に見る鶏油の活用事例|“香り”で記憶に残すラーメン戦略

多くの有名ラーメン店では、スープの完成度を引き上げる最後の決め手として「鶏油」を活用しています。特に最近のトレンドである淡麗系・鶏清湯系では、鶏油の香りや透明感が「店の顔」になるケースも増えています。

事例①:らぁ麺 飯田商店(神奈川県・湯河原)

- こだわり:比内地鶏など複数種の地鶏から抽出した鶏油を使用

- 特徴:口に含んだ瞬間に広がる「甘みある香り」が特徴

- 鶏油の使い方:麺の上に後がけして、湯気とともに香りが立ち上がるよう演出

📝ポイント:スープ自体は極めて淡麗でも、鶏油によって深みと高級感を与える戦略。

事例②:中華そば 四つ葉(埼玉)

- こだわり:鶏油に昆布や煮干しの香味油をブレンドしたオリジナルタイプ

- 特徴:シンプルな清湯ラーメンに重層的な香りを加える

- 鶏油の使い方:あらかじめスープと一緒に乳化させず、分離させて「香り層」として機能させている

📝ポイント:香味油としての「鶏油+α」が近年の差別化ポイントになっている。

事例③:鶏そば一瑳(東京都)

- こだわり:鶏白湯に焦がしネギ入りの鶏油を合わせ、香ばしさを演出

- 特徴:濃厚なスープに負けないインパクトある香り

- 鶏油の使い方:レンゲを入れた瞬間に香りが一気に立ち上るよう設計

📝ポイント:重たいスープに“香りのキレ”を足すために鶏油を使う好例。

このように、鶏油は「味の補完」だけでなく「香りのブランディング」に使われているのが、現代ラーメンのトレンドです。

第6章:まとめ|鶏油の魅力と導入のすすめ

ラーメンにおける「鶏油(チーユ)」は、単なる油脂ではありません。

香り、コク、視覚的な美しさ、そして記憶に残る余韻を演出する、まさに“影の主役”ともいえる存在です。

淡麗系から濃厚系、塩から醤油、白湯から清湯まで、あらゆるジャンルで鶏油の使い方ひとつでラーメンの印象は一変します。

鶏油を導入するメリットまとめ

- 香りの演出でブランド化が可能

- シンプルなスープに深みを出せる

- トッピングなしでも特製感が出せる

- 業務用なら手間をかけずに高品質を維持できる

無料サンプルで鶏油を体験してみませんか?

当サイトでは、業務用鶏油の無料サンプル(送料のみご負担)を提供中です。

スープに数滴加えるだけで、驚くほど表情が変わる。そんな鶏油の力を、ぜひ一度ご体感ください。

ラーメンの味に差をつけたい方、コストを抑えて品質を上げたい方、

まずはお気軽に無料サンプルをお申し込みください。