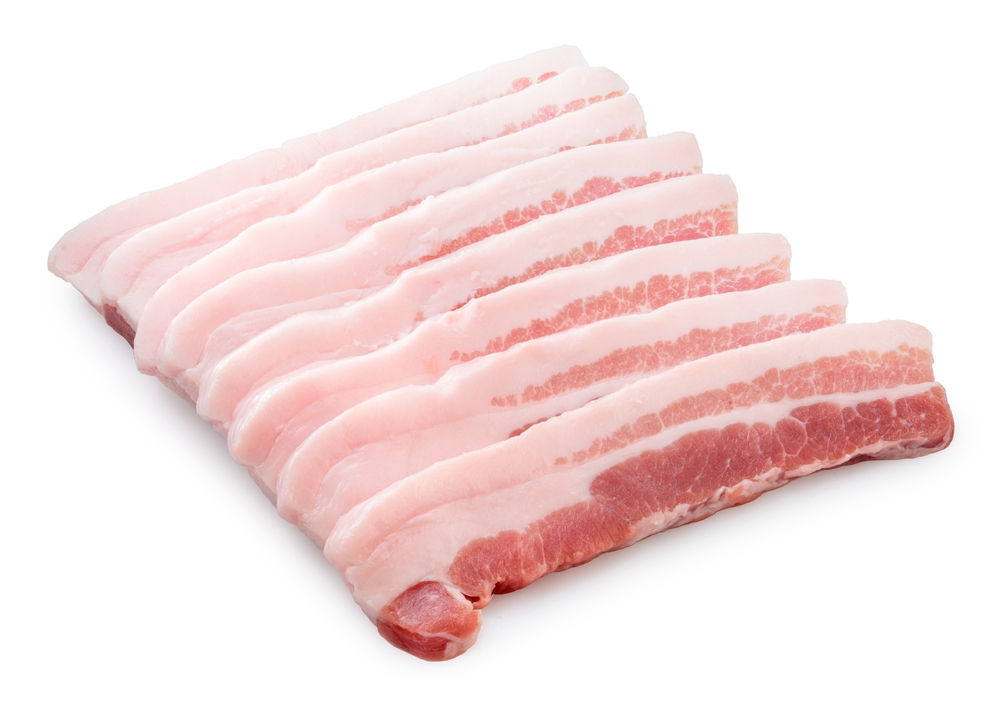

【背脂とは?】背脂の正体と使い方を徹底解説!

ラーメンの背脂を徹底解説!

ラーメンの世界には、「醤油」「塩」「味噌」「豚骨」などの味の系統だけでなく、もうひとつの“旨み軸”とも呼べる要素があります――それが「背脂」です。

白くふわっと浮かぶ脂の粒がスープに広がるだけで、ひと口目から感じる濃厚感とコク、そしてあとを引く甘み。この背脂の存在があるだけで、ラーメンの印象は大きく変わります。

二郎系ラーメン、燕三条系、京都ラーメンなど、背脂はご当地ラーメンの顔にもなっており、いまや“背脂ラーメン”は一大ジャンルとして定着しています。

その見た目から「脂っこい」「重い」というイメージを持たれがちですが、実は良質な背脂は軽やかでまろやか、しつこさとは無縁。旨みを底上げする“出汁の一部”として、プロのラーメン職人たちに重宝されてきました。

この記事では、そんな「ラーメンに使われる背脂」の正体・役割・種類・活用方法をわかりやすく解説。

また、飲食店で使える業務用の背脂の選び方や仕入れ先についても紹介していきます。

背脂は「脂」というよりも、「旨みの演出装置」です。ラーメンの味を一段引き上げたい方、こってり系メニューの導入を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。

背脂が持つ“3つの力”

- コクと甘みを加える

- 背脂を加えるとスープにまろやかなコクとほんのりとした甘さが生まれます。これは豚脂特有の甘みと、口の中に広がる“溶け感”が理由です。

- スープの粘度・厚みを出す

- 清湯スープや醤油ラーメンに背脂を加えると、スープに深みと厚みが生まれ、味に“奥行き”を加えることができます。

- ビジュアルとインパクトの演出

- 白い脂が表面に浮かんだラーメンは、こってり系ラーメンの象徴的な見た目となります。SNS映えや写真映えの効果も高く、マーケティング的にも非常に強い素材です。

背脂は「脂」ではなく「旨みの装置」

ラーメンの脂と聞くと「しつこそう」「体に悪そう」と敬遠されがちですが、実はラーメン職人の多くが背脂を「味の柱」として扱います。

旨みの相乗効果を狙って、魚介系スープや鶏ガラ清湯など繊細な出汁にも背脂をあえて合わせることで、スープの輪郭をくっきり際立たせる使い方もあります。

目次

第1章:背脂ラーメンの歴史とご当地ラーメンの系譜

「背脂ラーメン」というと、“こってり系ラーメン”の代名詞として認知されていますが、そのルーツは意外にも古く、1970年代〜80年代にかけて登場したご当地ラーメンの工夫に端を発します。

✅ 背脂チャッチャ系の元祖「環七ラーメン・土佐っ子」

東京都板橋区・環七通り沿いに存在した伝説の店「土佐っ子ラーメン」は、背脂ラーメンブームの火付け役とも言われています。

厨房の網で鍋の上からチャッチャと振りかけるように背脂をトッピングするスタイルが話題となり、これが「背脂チャッチャ系」と呼ばれるジャンルの始まりとなりました。

スープは濃口醤油ベースの豚骨醤油。そこに大量の刻み背脂を振りかけることで、強烈なインパクトとこってり感を生み出し、一大ブームを巻き起こしました。

✅ ご当地ラーメンとしての進化

背脂は全国各地で独自の進化を遂げ、地域ラーメンの象徴ともなっています。

● 燕三条系ラーメン(新潟県)

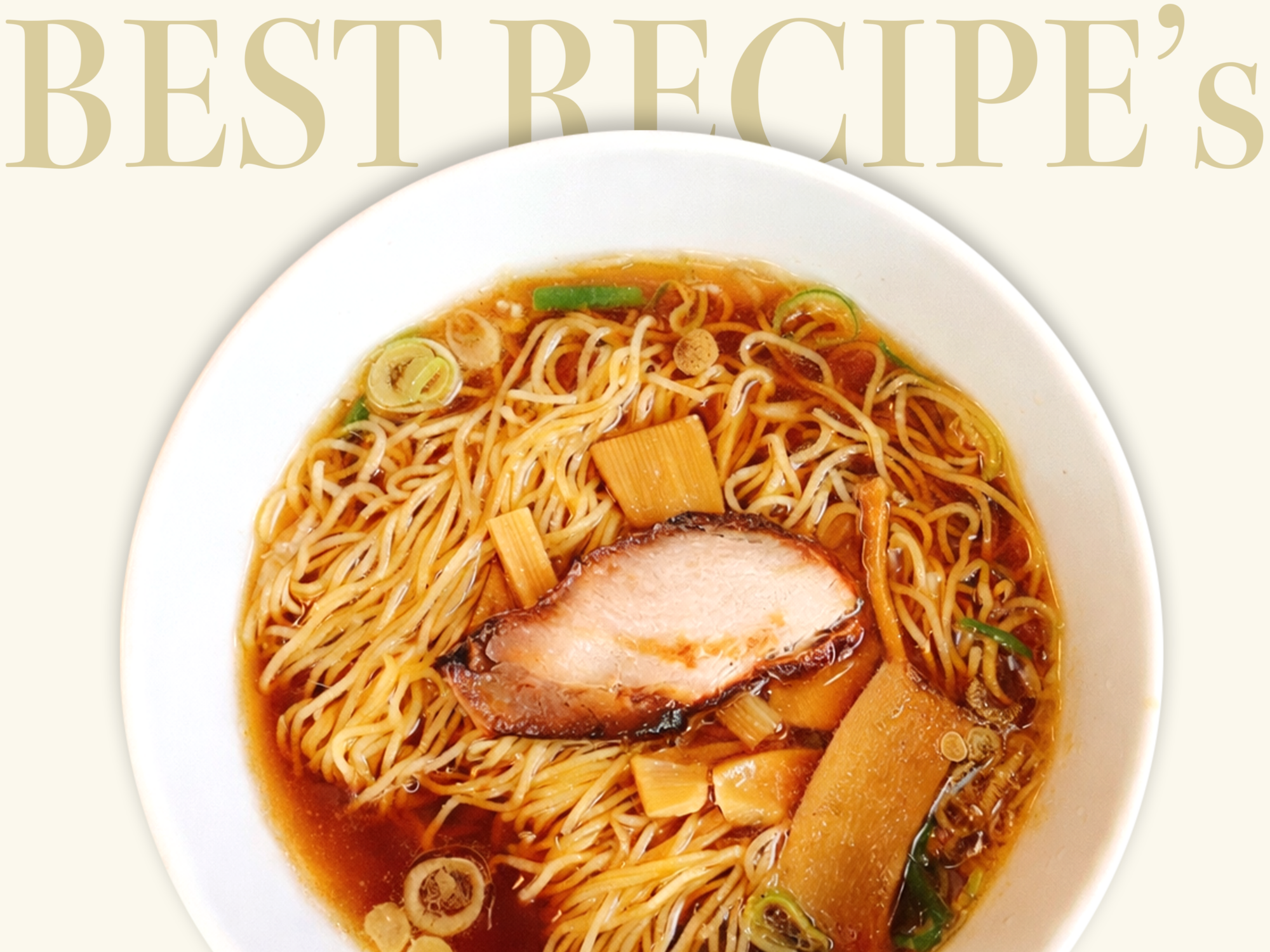

燕三条系ラーメン(燕三条背脂ラーメン)は、新潟県・燕市と三条市を発祥とするご当地ラーメンで、1930年代に地元の洋食器工場で働く職人たちの「冷めにくく、のびにくいラーメンが食べたい」との要望から誕生したスタイルです。スープは煮干しなど魚介出汁に豚骨や鶏ガラのコクを加えた濃口醤油ベース。その表面には「チャッチャ」と振りかけられた背脂が大量に浮き、甘みとまろやかさをプラスすると同時に、スープを冷めにくく保つ効果があります。

・極太麺+煮干し出汁+大量の刻み背脂

・寒冷地特有の保温効果を狙った背脂の使用が特徴

● 京都ラーメン(新福菜館/第一旭など)

京都のラーメン文化は、軽やかな醤油味から、背脂を加え重みを出したこってり系まで、幅広い味わいが楽しめるのが特徴です。京都駅前で1938年創業の老舗・新福菜館は、漆黒の醤油スープに細ストレート麺を合わせたインパクトある一杯を提供し、「見た目は濃そうでも味はまろやか」というギャップが魅力です

・濃口醤油+鶏ガラスープ+背脂の組み合わせ

・見た目は濃いが意外とあっさりしており、幅広い層に人気

● 二郎系ラーメン(全国)

二郎系ラーメンは、極太ワシワシ麺・非乳化or乳化豚骨醤油スープ・大量のもやしとキャベツ・厚切りチャーシュー・背脂という構成が基本。無料トッピングの「ニンニク・ヤサイ・アブラ・カラメ」コールによって、自分好みの一杯にカスタマイズする文化も特徴です。

・ラーメン二郎に代表される超こってり&大量背脂

・“マシマシ文化”を生んだ象徴的存在

● ラーメンショップ(牛久結束店)

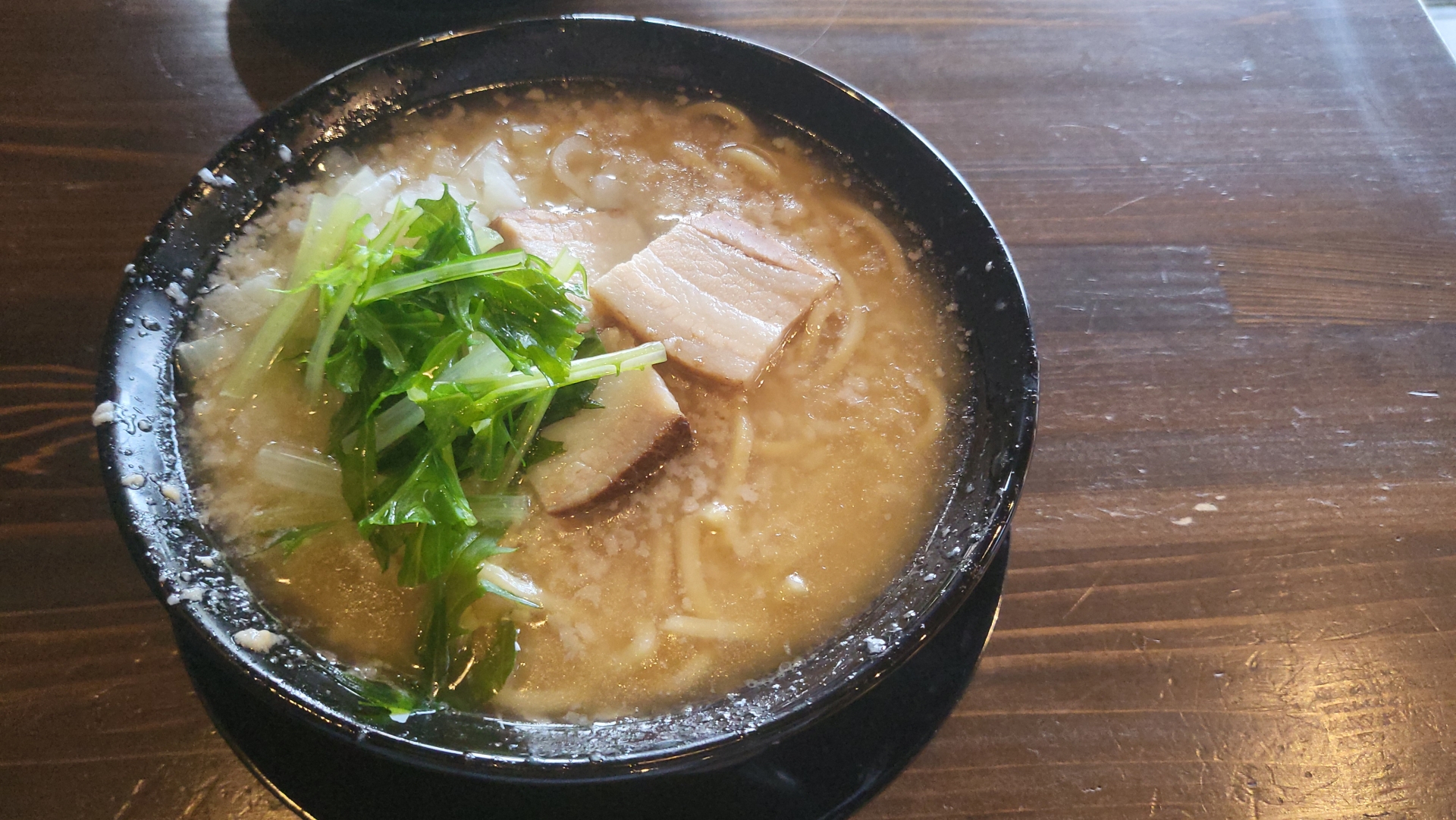

“ラーショ”の聖地として全国的な人気を誇る「牛久結束店」。

豚骨ベースの醤油スープに刻み背脂がたっぷりと浮かぶ濃厚な一杯が特徴です。

ザクザク食感の青ネギと背脂の甘みが絶妙に絡み、コアなファンの心を掴んで離しません。

店の外には早朝から行列ができるほどの人気で、「特製ネギラーメン」は一度食べたら忘れられない味わいです。

- スタイル:豚骨醤油+刻み背脂+大量ネギ

- 特徴:ネギと背脂のハーモニー/早朝営業・高回転

- 備考:ラーメンショップ系列の中でも“別格の人気”

● 土佐っ子ラーメン(東京都・板橋)

1970年代後半に東京・板橋の環七通り沿いに登場し、背脂チャッチャ系ラーメンの元祖として知られる伝説的店舗。

中華鍋に背脂を入れて振りかけるようにかける“チャッチャ”スタイルは当時大ブームを起こし、その後のラーメン文化にも大きな影響を与えました。

濃厚な豚骨醤油スープにガツンと効いた背脂の甘みとパンチが癖になる一杯。今も多くの背脂ラーメン店が“土佐っ子DNA”を受け継いでいます。

- スタイル:豚骨醤油+背脂チャッチャ

- 特徴:背脂をふりかける独自スタイル/元祖こってり

- 備考:現在は「土佐っ子魂」などの暖簾分けが継承中

✅ 背脂は「旨み調整材」として定着した

当初は“こってり好き”のための要素だった背脂も、今では味を整える調味素材のひとつとして定着。

ご当地ラーメンにとどまらず、現代では清湯系・鶏白湯・味噌ラーメンなどジャンルを問わず活用されるようになっています。

背脂は単なる「こってり素材」ではなく、地域性と職人の工夫から生まれた進化系の旨み素材なのです。

第2章:背脂の部位別分類|A脂・B脂・C脂の違いと使い分け

ラーメン店で使われる「背脂」と一口に言っても、そのクオリティや味わいは部位によって大きく異なります。

特に業務用では、背脂を**「A脂」「B脂」「C脂」などに分類**し、目的やスープの方向性に応じて使い分けることが重要です。

ここでは、それぞれの背脂が持つ特徴と、プロの現場での活用例をご紹介します。

A脂(ロース側の上質脂)

- 部位:肩ロースや背ロースに近い背中上部の脂

- 特徴:最もキメが細かく、白くて甘みが強い

- 融点が低く、口どけが良くて軽い

- クセが少なく、清湯スープや鶏系スープにも合う

- 価格帯:やや高め

→ 使用例: 二郎系/清湯+背脂醤油/淡麗系ラーメンの“背脂ちょい足し”に最適

✅ B脂(背脂の中央部〜バラ付近)

- 部位:背中中央〜腰にかけての部分

- 特徴:やや粗く厚みがあり、濃厚な甘さ

- 風味とパンチがあり、“こってり感”を強調できる

- 加熱するとコクが増すタイプ

- 価格帯:中程度

→ 使用例: 燕三条系/土佐っ子系/豚骨醤油ベースのガツン系ラーメン

✅ C脂(お尻側・モモ寄り)

- 部位:背脂の末端部で、モモに近い硬めの脂

- 特徴:キメが粗く、加熱しても溶けにくい

- ややクセがあり、動物的なコクが強い

- 脂がスープに浮かびやすく、ビジュアルは強いが雑味も出やすい

- 価格帯:安価・大ロット向け

→ 使用例: 大量生産系スープ/業務用加工商品/安価帯ラーメンへのボリューム付加

📌 現場での使い分けポイント

- 「コク・甘み・香り」のバランスを重視するなら→ A脂

- 「力強いこってり感・存在感」を出したいなら→ B脂

- 「コスパ重視・見た目重視」で攻めるなら→ C脂

また、部位ごとの背脂をブレンドして使う職人も多く、スープやタレとの相性によっては「A脂7割+B脂3割」など、緻密に配合比率を調整して理想のバランスを作り上げます。

第3章:背脂の作り方

ラーメンに使用される背脂は、単なる脂ではなく“旨みを持つ調味素材”です。

そのままではクセが強すぎることもあるため、多くの店舗では「下処理」と「香味仕上げ」を行い、スープに溶け込む設計をしています。

ここでは、現場でよく使われている**2つの仕込み方法(湯引き+香味油)**をご紹介します。

背脂の基本下処理(湯引き)

【目的】

生の背脂には独特の臭みや血の塊が残るため、下処理=湯引き処理を行うことで雑味を取り除きます。

【手順】

- 生の背脂を大きめにカット(3〜5cm角)

- たっぷりの熱湯で10〜15分間ボイル

- 表面のアクや血の塊を取り除き、流水でよく洗う

- 清潔な布かザルで水気を切る

【ポイント】

- 茹ですぎると脂が抜けすぎてしまうため注意

- 仕上がりを軽くしたい場合は酢を少量加えると臭みが取れやすくなる

✅ 香味背脂(香味野菜入りの煮込み)

【目的】

ただの脂ではなく、スープと一体化する香り・旨み・甘みを加えた“味付き背脂”を仕込むための方法です。

【手順】

- 湯引き済みの背脂を鍋に投入

- 生姜・長ネギ・ニンニク(潰したもの)を加える

- 水をひたひたに入れ、弱火〜中火で30〜40分煮込む

- 脂が透明になり、香味が立ってきたら火を止める

- 脂のみを濾して保存(ミジン状で残す場合はそのままでもOK)

【ポイント】

- ネギの青い部分を多めに入れると甘さとコクが強調される

- 魚介素材(煮干しやアゴ)を加えて、旨みを重層化する例もある

✅ スープ投入時の使い方

- チャッチャ系 → ミジン状に刻んだ脂を網で振りかける

- 混ぜ込み系 → 仕上げ段階でタレや出汁と一緒に背脂を混ぜ込む

- 香味油として → 表層の脂としてスープの表情をつける

✅ 保存方法

- 冷蔵:密閉容器で2〜3日以内が理想

- 冷凍:小分けにしておけば1〜2ヶ月は保存可能(再加熱時に分離注意)

このように、背脂はただの“脂”ではなく、香味・テクスチャ・ビジュアル・旨味の演出装置として極めて重要です。

丁寧な仕込みによって、あなたのラーメンに“記憶に残る一体感”を与えることができます。

第4章:業務用「背脂」の選び方と仕入れのポイント

ラーメン店にとって背脂は、“こってり感”や“甘みの演出”に欠かせない武器。特に味の再現性や効率性を重視する業務用では、用途に合った背脂を選ぶことが利益に直結します。

この章では、業務用背脂の種類・選び方・仕入れルートについて詳しく解説します。

業務用背脂の主な形状タイプ

| タイプ | 特徴 | 使用用途 |

|---|---|---|

| ミジン(刻み)タイプ | 細かくカットされており、スープに溶けやすい | 背脂チャッチャ系・清湯系に適する |

| パラ脂(粒状) | 粒感を残した脂で、ビジュアル効果も高い | 二郎系・背脂濃厚系の表層演出 |

| 湯引き脂 | クセを抜くために湯通しされた脂 | 風味を抑えたい繊細系ラーメン向き |

| 液状加工脂 | チャーハン・タレなど他用途にも使える | 汎用性重視の店舗に便利 |

| 冷凍生脂 | 自由な加工作業が可能/風味は強め | 自家仕込み・スープ炊き込み用 |

業務用での仕入れポイント

- 味の方向性と合致しているか?

- 清湯系・鶏スープには「A脂や湯引き」がおすすめ。

- ガッツリ系には「B脂やパラ脂」がベストマッチ。

- 調理方法に合っているか?

- 「チャッチャ系」なら刻みタイプ、「溶かし込み」なら生脂が適切。

- オペレーションに合わせた加工度を選ぶ

- 忙しい店では“湯引き済・カット済み”のそのまま使える脂が便利。

- 仕込み型店舗では“未処理脂”で自由度高く設計できる。

- 保存方法もチェック

- 冷凍品は長期保存可能だが、解凍後の劣化に注意。

- チルド品は鮮度が命、納品頻度を考慮すべき。

業務用背脂の仕入れルート例

- 食材卸業者(地域問屋/ネット卸)

安定供給とロット対応可。小ロットから相談できる業者も。 - 精肉加工場・ラード業者直取引

原価を抑えられるが、加工・保管の手間が増えるため中~大規模店舗向け。 - 専門スープメーカーからのOEM供給(例:クックピットなど)

タレ・スープ・脂まで一括供給できるため、レシピとの相性やブレンド提案込みで導入できるのが強み。

背脂の無料サンプルは

こちら!

【数量限定】今だけ送料500円で

無料サンプルをお届け!

背脂は、ただ“足すだけ”の素材ではなく、店の個性やブランドを左右する旨み要素です。業務用で導入するなら、自店の味とオペレーションに最適化された脂を選ぶことで、安定したクオリティと利益率の両立が可能になります。

Q&A:背脂に関するよくある質問3選

Q1:背脂は体に悪いの?カロリーや健康面が気になります

A:食べすぎなければ問題ありません。

背脂=不健康というイメージがありますが、背脂は飽和脂肪酸を多く含む一方で、少量でも旨味や満足感を引き出す優秀な素材です。

最近では、過剰摂取を避けつつ適量の脂を楽しむ設計のラーメンが増えており、清湯系などにも背脂を“少量だけ加える”演出が定着しています。

Q2:ラーメンに使う背脂は、どこで買える?業務用仕入れ先は?

A:食材卸・精肉業者・専門メーカーなどで仕入れ可能です。

以下のようなルートがあります:

- 地場の精肉店・市場:新鮮で安価だが、ロットや加工対応に注意

- 食材問屋や冷凍食品業者:カット済み・湯引き済みなど手間を減らせる

- スープ専門メーカー(例:クックピット):スープと最適化された背脂の提案も可能

導入の目的によって、コスト重視 or 品質重視を選ぶのがポイントです。

Q3:背脂の処理って手間がかかる?初心者でも扱えますか?

A:基本処理を押さえれば初心者でも扱えます。

背脂の処理は、「湯引きして臭みを抜く」「刻む」「煮込む」という流れが基本です。

手間は多少かかりますが、カット済・湯引き済の業務用背脂を使えばかなり時短可能。

また、香味背脂の仕込みは冷凍保存できるため、一度に仕込んでストックする方法が現場でもよく使われています。

まとめ:背脂は“ラーメンの武器”になる

背脂は、ただの「こってり要素」ではありません。

甘み・旨み・コク・ビジュアル・ブランド価値を支える重要な素材であり、ラーメンの個性を左右する“味の演出家”です。

本記事では、以下のポイントを中心に、背脂のすべてをご紹介してきました:

- 背脂の種類(A脂・B脂・C脂)とその違い

- 清湯系から二郎系まで、背脂の活用例

- 有名店における背脂の戦略的な使い方

- 業務用背脂の選び方・仕入れルート

- 香味背脂の仕込み方と保存法

背脂は、選び方ひとつで店の味を数段階引き上げることができる調味素材です。

だからこそ、適切な背脂を選び、丁寧に仕込み、ラーメンの個性に合った使い方をすることが、プロの技なのです。

無料サンプルのご案内|背脂入り業務用ラーメンスープをお試しください!

クックピットでは、プロ向けの業務用ラーメンスープを数百種類以上ご用意。

背脂を活かしたスープ設計も多数取り揃えており、二郎系・清湯+背脂・燕三条系など幅広く対応可能です。

特に背脂を活かした商品では:

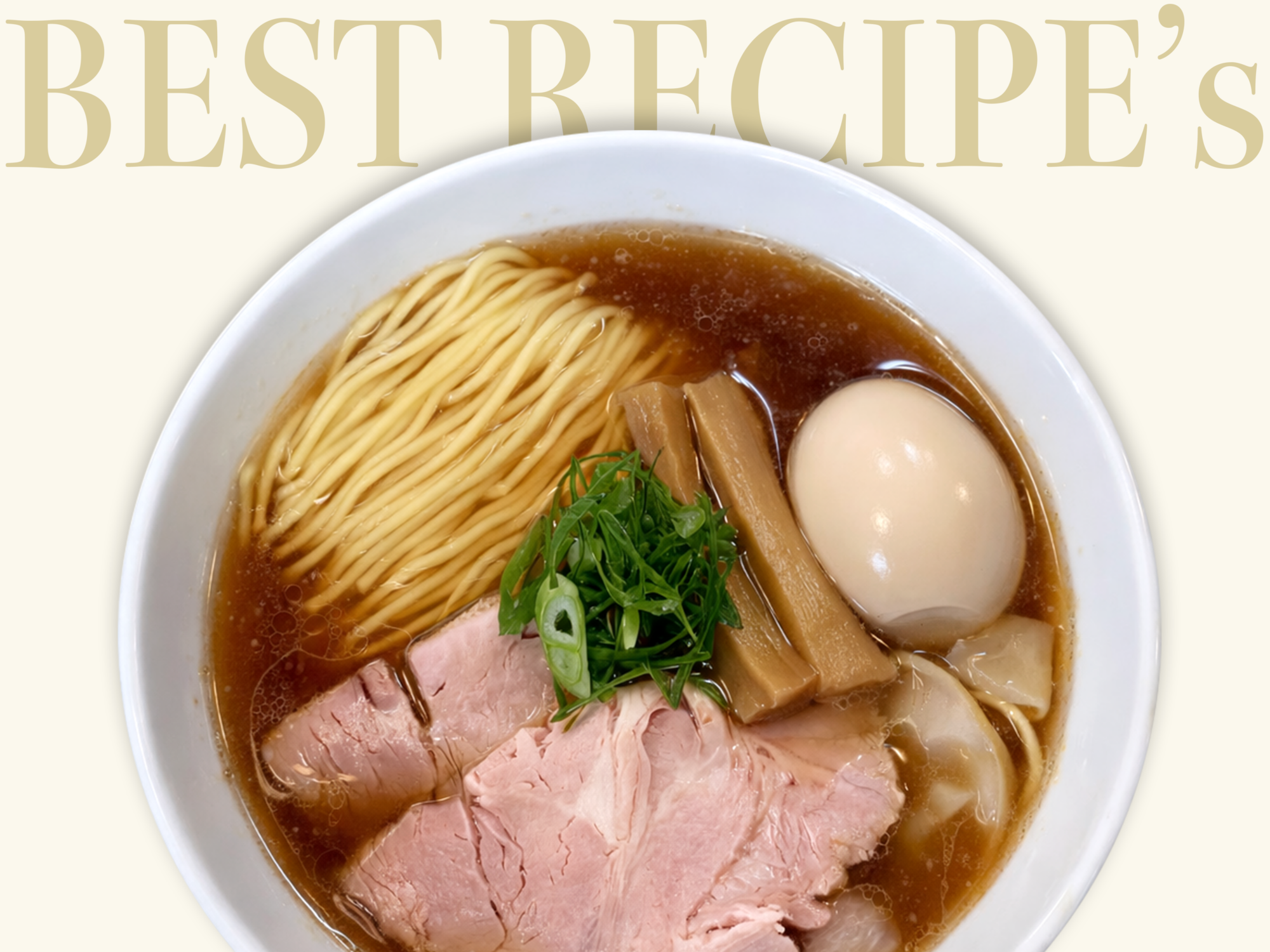

- 刻み背脂入りの醤油清湯スープ

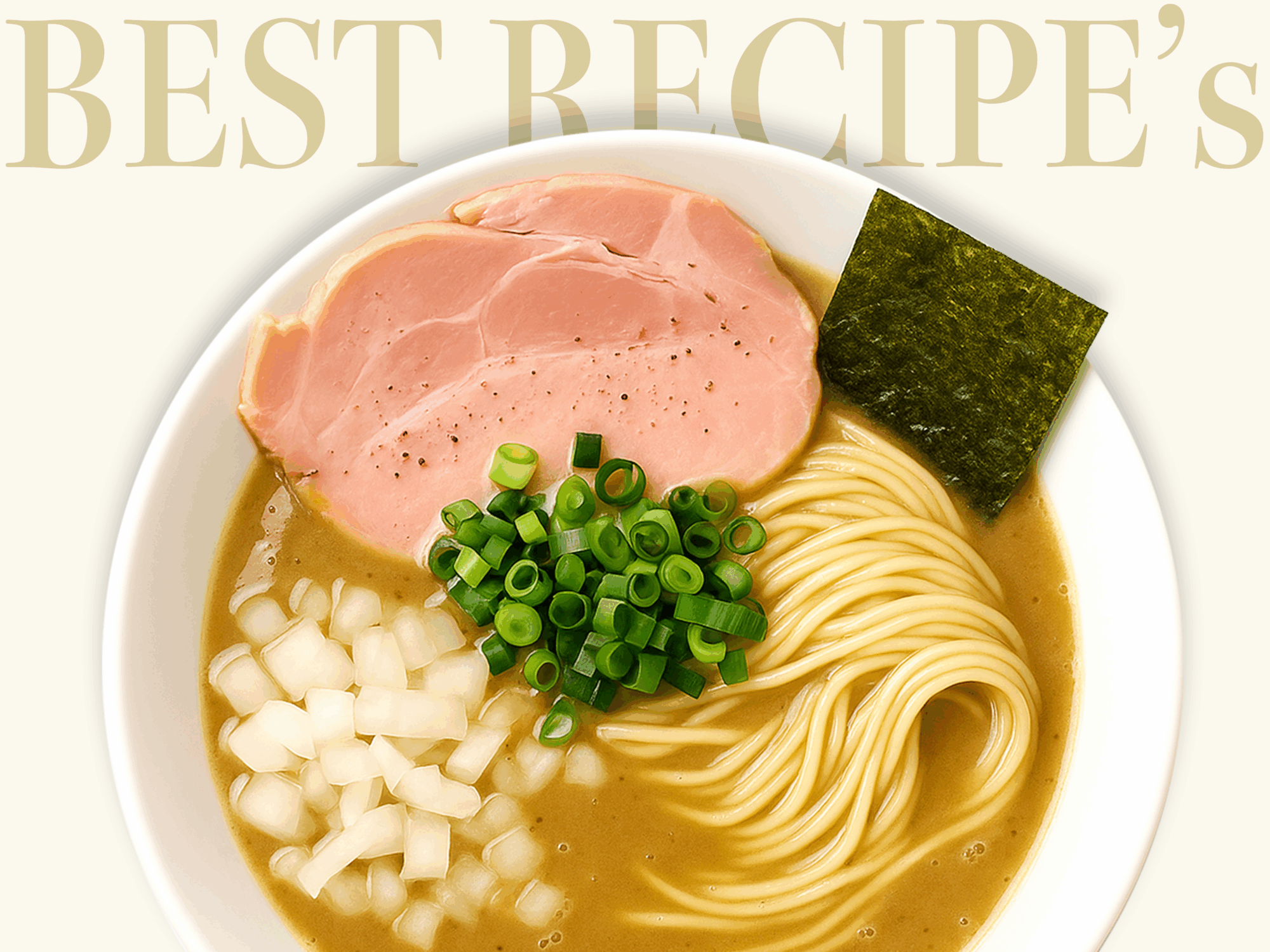

- ガツンと甘い背脂豚骨スープ

- 背脂チャッチャ専用の香味脂付きスープ

など、店舗の方向性に合わせた組み合わせ提案も行っております。

✅ 送料のみでお試しいただける無料サンプルをご用意しております。

まずは実際のスープをお試しください。