OUR STORY

クックピット物語

第一章

人生を変えた、一杯のラーメンとの出会い

1992年11月、日本人宇宙飛行士 毛利さんが宇宙で飛び立った年。

本間は『レッドロブスター』のスーパーバイザーを務め、自分がマネジメントしている13店舗を毎日毎日せわしなく飛び回っていました。

当時の仕事量は毎月350時間を超えるのが当たり前。朝から晩まで働き詰めでヘトヘトになりながら仕事をしていました。

その当時も、六本木店舗の訪問を終え、西麻布に向かってなだらかな坂を降りていた時、夜中なのに行列の絶えない「赤のれん」という博多ラーメン屋さんがありました。

最初は、特に気にかけることもなく一度は店の前を通り過ぎたのですが、どうしても気になり、引き返して並んで食べました。

「美味いッ!!!」

実に感動しました。

本間は高校卒業後すぐ和食の板前として飲食業界に入り、10年間の料理人修行を経験しており、美味しいものを何度も食べていましたが感動をしたことはそう多くはありませんでした。

一杯600円のそのラーメンは、スープが三層に分かれていてミルクのような甘い香りがし、博多ラーメン独特の獣臭さが全くありませんでした。

一見ギトギトの脂に見えましたが、実は上質なコラーゲンの層と、きめ細かい肉片が浮く層、そして最後に飲み口すっきりと尚且つ濃厚な良質のスープの層がありました。

「これは冷凍原料ではなく、生原料を使用しないと出来ない味だ!!」

ただ、当時の本間に分かるのはそこまででした。

どうしても作り方を知りたくなり、翌日求人も出していないお店に雇って欲しいと、お店に乗り込みました。

結果は、

「何をしにきた!味を盗みに来たのか!!」

と門前払い。

本間は諦めきれず翌日もまたお店に赴き、再度懇願しましたが結果は同じでした。

やはり、そう簡単には入れてくれなかった・・・。

「なぜだ…。きっと、毎日来るからいけないんだ!来週また行ってみよう。」

そう思い、翌週も訪問すると親父さんの機嫌は悪くなる一方。本間がこのお店に入るのはほぼ絶望的な状況でした。

しかし、幸か不幸か楽観的とも言える本間が考えついたのは、

「同じ月じゃダメだ!来月親父さんが忘れた頃もう一回来てみよう」

との答えでした。

そして、翌月めげずにお願いしに行ったところ、親父さんが根負けしたのか、たまたまバイトが辞めて人手不足だったのか、「時給800円の洗い場ならやらせてやる」と言っていただき、本間は1992年12月4日からラーメンの世界に入ることとなるのでした。当時本間35歳の出来事でした。

しかし、憧れのラーメン店に入社出来たのはいいものの、まだ時給800円の仕事を始めたことを家族には伝えていませんでした。

年収800万円超えのスーパープレイヤーだった本間が、時給800円のアルバイトになるということは、家族にとっては大事件だったはずです。

でも当の本人である本間は、あまり深く考えずに仕事を辞め、アルバイトを始めてしまうのでした。

2、ラーメン屋での野望

家族に内緒でラーメン屋のアルバイトを始めて早6ヶ月。

「誰にも負けない!」をモットーに飲食業界で戦い続けてきた本間ですが、ラーメン屋で初めての敗北を味わうことになります。

日本料理の板前での10年間の修行を積んできたので体力だけは自信があり、長時間労働は苦になりませんでした。

また、レッドロブスターでのスーパーバイザー8年の経験をしていたので、オペレーションのスペシャリストとしても負ける気がしなかったのですが、唯一負けたのがありました。

それは、スピードでした。

たった12坪しかない小さなお店でしたが、月商1,000万円以上を稼ぎだす人気店。

平日のランチタイムの客数は250名も回すのです。小さいお店でこれだけの売り上げを作るわけですから、その回転率は物凄いものがあります。

その忙しさと言ったら、最初の2ヶ月は手元の作業で一杯いっぱいでロクに目も開いていない状況でした。

年が明け、ようやくお店のスピードに慣れてきた頃、やっとお店の空気感を感じることが出来るようなり、作業中の手を止め、顔を上げて客席を見る余裕ができたのです。

そこで驚いたのは、よくテレビで見る芸能人や、明らかにお金持ちで遊び上手なお父様方のお客様ばかりでした。

「えっ、こんな有名人たちが来る店だったの!?」

元々本間が修行した和食屋も六本木の好立地なところにあったため、芸能人やお金持ちの来店はよくあったのですが、それでもこのラーメン屋での客層は一味違いました。

現役の芸能人はもちろん、人気絶頂期で引退した超有名歌手や、誰でも知ってるお笑い芸人まで、日本のトップクラスの人々が集まるお店だったのです。

西麻布という場所柄もあるのでしょう。お客様の層は凄かったようです。

しかし、同時に本間はこうも考えました。

「私が感動したこの味は、家で留守番をしている奥さんと子供たちは知らずして一生を終えるのだろうか?」

そう考えた瞬間、本間は居ても立ってもいられませんでした。

それを解決する方法はたった一つ。

「親父さん、この味をもっとみんなに味わってもらうために店舗展開しましょう!」

入って2ヶ月のアルバイトが突然の申し込みをしたのです。

思わずそのまま口に出して親父さんに進言してしまいましたが、同時に怒られる!と頭をよぎったのもよく覚えています。

「・・・お前、できるのか?」

しかし、帰ってきた言葉は予想とは違ったものでした。

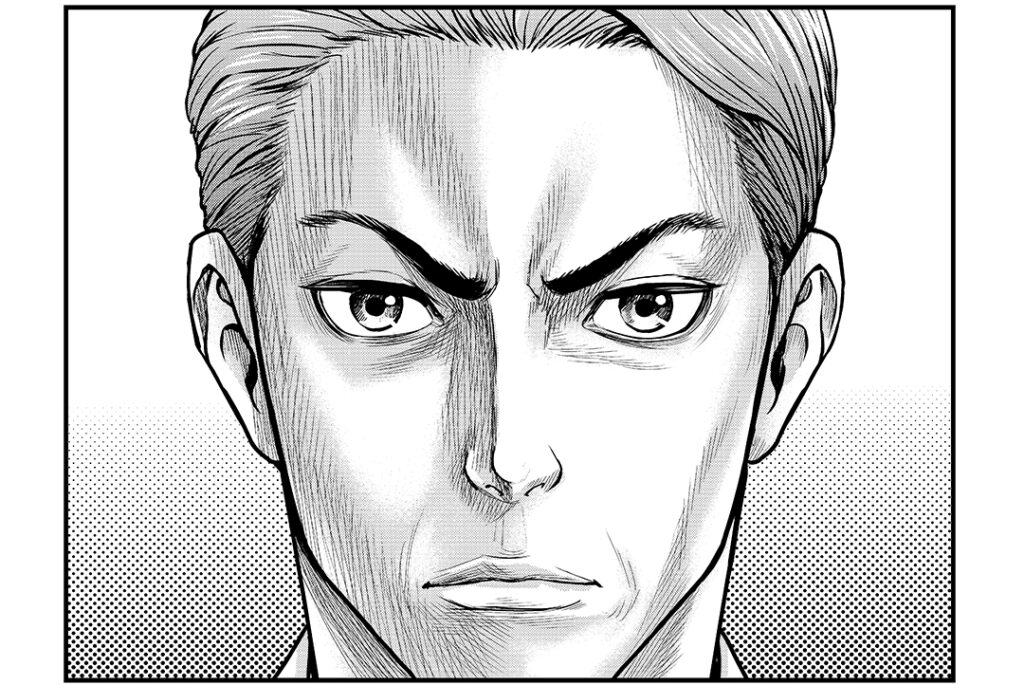

真剣な目で本間を見つめる親父さん。返す言葉は一つしかありませんでした。

「できます!!」

「俺も昔そう考えてたんだよ。もうすっかり忘れてたがな…」

そう言うと、頑固親父の親父さんはニヤッと笑って返しました。

この時、本間と親父さんの心が通った初めての瞬間でした。

次の日、いつものように早朝に出勤して寸胴の掃除をしていると、自転車に乗った親父さんが出勤しました。いつもの赤い派手な自転車に乗って。

しかし、いつもと違ったことがありました。右手に大きな紙袋を抱えています。

「ほら、本間。これだ!」

「なんですか?これ…」

開けてみると中には札束が大量に入っていました。

「3,000万円ある。これでお前の夢を叶えてみろ」

意気揚々と札束を突き出してくる親父さんを他所に、本間の回答は、

「親父さん、足りないです」

「・・・えっ」

頑固な親父さんが一歩下がった。

本間の構想では3,000万円ではとても足りなかったのです。大量の店舗展開の構想を実現するには3億円が必要だったのです。

「じゃあ、どうするんだ」

「ランチが終わったら、毎日時間をください。この構想を実現するにはファイナンスを対応してくれる会社が必要です。これを見つけるまで毎日会社に売り込みに行ってきます」

それを聞くと、親父さんはしばらく考えたあと、「じゃあ、ちょっと待ってろ」

そう言い残すと、また札束の入った紙袋を抱えて帰って行きました。

その後、お昼前に出勤した親父さんは本間に紙切れを渡しました。

そこには、殴り書きで大企業の名前と担当者、電話番号が書いてありました。

「本間、ここに電話してみろ。話をつけておいた」

そう言って、じっと見つめる親父さんを前に、本間は恐る恐るメモ帳に書いてある大企業に電話をしてみることにしたのです。

3、夢の実現に向けて、資金調達の戦い

親父さんの言われるままに電話して、アポイントを取った先は、魚肉ソーセージなどで有名な大企業の「マルハ」。しかも相手は、財閥の御曹司、中部由朗常務でした。

忙しい店舗での仕事の合間を縫って、手書きの事業計画書、資金計画書を持って、いざ売り込みに行きました。

本間の計画は、「赤のれん」の旗を全国ではためかせたい!全国200店舗を出したい!その熱い想いだけでした。

初めてお会いしたのは六本木の喫茶店。

企画書を広げながら、「赤のれん」の他店舗展開の夢を熱く語りました。

しかし、本間の熱いプレゼンを聴き終えた中部さんの反応は一言。

「名店は1店でいい」

「え・・?」

「名店は1店しかないから、名店なんです。『赤のれん』を他店舗展開する理由がわかりません」

会話はそれで終わってしまいました。

本間ができるのはお礼を言って去ることだけでした。

「親父さん、ダメでした・・・」

せっかくの親父さんのコネでしたが、全くダメだったことを話すと、

「本間、6ヶ月だけ待っておけ」

「いや、でも・・・」

「いいから、待っておけ。その間他の会社に売り込みに行くなよ」

訳もわからないまま、本間は親父さんに言われた通り、待つしかありませんでした。

それから、1ヶ月、2ヶ月経過しましたがまだ何も動き出しませんでした。

ただ待つという時間は本当に長いものです。

何度か親父さんにも相談しましたが、ただ一言

「返事を待て」

だけでした。

あれから、夏も盛りとなった8月。

この年はやけに暑い夏で、外では朝からセミがずーっと鳴いていました。

さぁ、今日も忙しいランチタイムの始まりだ!

みんなで気合を入れて腰巻を回し直したその時、

「ジリリリリリリーッ!!!」

一本の電話が鳴りました。

「お待たせして申し訳ない。先日のお話、前に進めましょう」

待ちに待った中部さんからのお電話でした。

電話をいただいたのはお話してからちょうど6ヶ月目のことでした。

「いよっしゃーーーっ!!!やったー!!!」

親父さんと大騒ぎ!

やっと、やっと夢に描いてた計画を前に進めることができるのです。

この感動した味を一人でも多くの方に届けることができるのです。

この日ほど嬉しかったことはありません。

またひとつ、本間の人生が大きく変わる出来事があった日でした。

そこからお店を閉めた後は、親父さんとで寿司を食べ、六本木のフィリピンパブで朝まで大騒ぎしたのはいい思い出です。

4、【最初の壁】如何にして安定した美味いスープを大量生産するか

マルハの関連会社からの出資を受け、翌年平成6年2月に会社を設立しました。

この時の役割は、「味は親父さん」、「店舗運営は本間」、「ファイナンスは出資会社」の三本柱で経営することとなったのです。

そして、会社設立時の挨拶の時もよく覚えていることがあります。

当時、中部さんの上司にあたる小宮社長と初めてご挨拶をしたときの事です。

「本間くん、今日から頼むな。今後ビジネスで困ったことがあったらいつでも相談しなさい」

「それでは…、一つお願いがあります。」

「ほぅ…」

いきなりの進言に小宮社長は腕を組んで答える。

「僕に小さな机をください。今後、店舗展開の戦略や、各種マニュアルなどを作っていく必要があるんです」

当時の本間は真剣そのものでした。

「馬鹿言うな!ラーメン屋に机は要りません。画板でやりなさい!」

「画板って……ッ!!…ブッ!!」

画板という言葉に本間は大爆笑。そのまま社長室で腹を抱えて笑ってしまいました。

画板でやれなんて言う社長は後にも先にも、小宮社長くらいのものです。

そんな強烈な印象での会社設立となりましたが、机のもらえなかった本間は仕方がないので、画板で計画書を練っていくのでした。

そして、その年の5月30日に「すべての道は日本橋につながる」。

これをコンセプトに、日本橋に『福のれん』1号店を出店することとなったのです。

しかし、ここで問題が発生しました。

「原料不足」

つまり、スープ作りに必須となる豚骨(とんこつ)の数が全く足りなかったのです。

例えば、「赤のれん」では、1日で100kg以上、1ヶ月で3トン以上の豚骨を使っていたので、この量で店舗展開するとなると、とても町の精肉店から仕入れられる量ではありませんでした。

しかも、これを100出店する計画なのです。1ヶ月に300トンの豚骨が必要でした。

そんな問題に直面し、実験的にいろんなお店から豚骨を仕入れ、実験的にスープを炊いていたある日のこと、

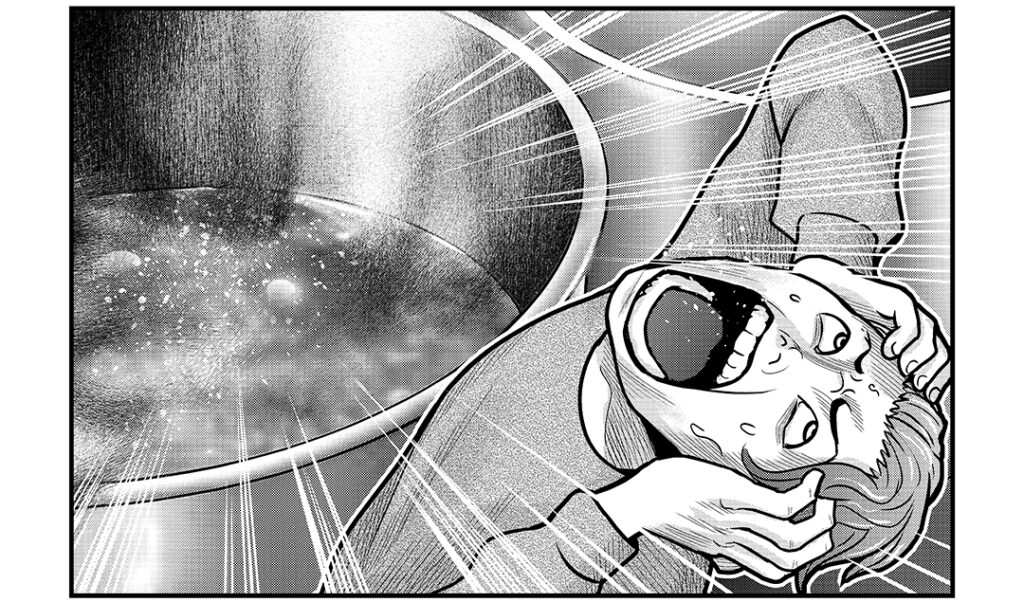

「本間―ッ!!なんだこのスープはーッ!!!」

親父さんの大声で、夜中のスープ仕込みを終えた本間は飛び起きました。

「えっ、な…、なんかやりましたか?」

「どこから仕入れてきやがった!なんだこの豚骨は!!」

本間は入社して2ヶ月でスープ作りをマスターしていたのですが、原料の目利きはまだまだでした。

「飲んでみろ!」

そう親父さんにせつかれ、恐る恐る飲んでみると、

「あれ…、同じ豚骨を使っているはずなのにいつもと全然違う…」

そう、この時は安定的に大量仕入れができる『冷凍物』の豚骨を使って炊いた時のことだったのです。冷凍物は保存が効くため大量仕入れが可能になる反面、いつ作られたのかもわからない時間が経って劣化した原料だとも言えるものでした。

本間が愛した「赤のれん」の味を出すためには、こういった劣化商品は一切使わず、鮮度を重視した生の原料を仕入れることで、上質な甘みを最大限引き出していたのです。

「あと、お前…ラクをしようとしただろう?」

本間はドキリとしました。

なぜなら、冷凍原料を使うということは下処理済みの原料を仕入れるということでもあるのです。

これが生の原料を使う場合、脱血(血抜き)の下処理を綺麗に施さなければ豚骨の独特の臭みやえぐみが出てしまうのです。

つまり、「赤のれん」の味を出すためには、新鮮な原料を使い、丁寧な下処理を施さなければならなかったのです。これには、原料の仕入れだけではなく、技術的な教育という壁も発生してしまいました。

「でも、俺がなんとかするしかない…」

頭を痛めながらも、本間はそう決意するのでした。

その問題をどうやったらクリアできるのか・・・。

それからというもの、本間は毎晩店を閉めた後、ラーメン経営の本から、ビジネス書、フランチャイズ飲食店の本を読み漁り、どこかにヒントが隠れてないか探し続けましたが明確な答えは持てませんでした。

そんなある日、

「本間くん、今から私のオフィスに来れますか?」

出資者中部さんからのお電話でした。

「なんだろう・・・店舗展開が難しいなんて今更言えないしな…。感づかれたかな?」

ドキドキしながら、中部さんのオフィスを訪ねました。

「何か問題は発生していませんか?」

開口一番の一言でした。

「えぇっと・・・」

どうしたものかと悩んでいると、それを見透かすかのように、

「原料ですよね?そこはこっちで解決しておきました。ここの担当者と話し合ってください」

そう言って渡された名刺は日本ハムの副社長の名刺でした。

実は、中部さんは元々学生時代に『赤のれん』でアルバイトをしていたのです。

それで親父さんとも仲が良く、今回の出資の話に発展したのでした。

しかもアルバイトをずっとしていたからこそ原料の問題がネックになることは把握しており、最初の電話の返事に半年掛かったのは、裏でこの原料確保に動いていてくれたからこそだったのです。

「中部さん、すげぇ・・・」

本間は大企業の経営陣の凄さにただただ圧倒されるばかりでした。

実は中部さんの年齢は本間より年下ですが、出資から原料確保など本間にいつも道を開いてくれる方で、何年経っても本間は一生頭が上がらない人なんだそうです。

5、工場でのスープ大量生産の開始

それから数日後、中部さんの紹介で日本ハムの副社長 東平八郎さんとお会いすることになりました。

東さんとの初めての印象は「デカイ、怖い…」でした。

なぜなら、東さんは、当時日本ハムは親族以外のトップの人材。ひとたび廊下を歩こうものなら、常に2〜3人幹部がボディガードのように後ろを歩くのです。

それはまさに、医者ドラマでよく見るような院長の後ろを付いて回る医者幹部たちのような光景です。

しかも、身長は180cmを超えた体にビシッとしたスーツで、高級スーツをスラッとカッコよく着こなしているのです。顔もハンサムで当時はよくモテたんだろうなぁと思います。

東さんとはこんなエピソードもあります。

当時会社の近くで他の日本ハム社員たちと飲んでいた時のことです。馬鹿話に花が咲き、ゲラゲラ笑いながら下品な話をしていると、ガラッと店の扉が開く音とともに、店で飲んでいたお客さん全員が立ち上がり、

「本日もお疲れ様です!!!」と一斉に頭を下げたのです。

そのとき座っていたのは本間一人です。

そうです。その時入ってきた人こそ東さんだったのです。

それほどオーラと実力のある方だったのです。

話は戻り、こうして東さんとの初めての挨拶を交わした本間は、話もそこそこに東さんは話しかけました。

「本間くん、別部屋に行こうよ」

「別部屋…ですか?」

なぜ副社長室で話しているのに、別部屋にいく必要があるのだろう。

理由もわからず、黙ってついて行った部屋を見て、本間は驚きました。

部屋が“黄色い”のです。

「なんだ、これは…」

壁紙は真っ黄色、コピー機は茶色に変色し、電話機はベッタベタ、机は灰だらけ…。

そう、この部屋は東さん専用の『ヤニ部屋』だったのです。

「最近、うるさいんだよ…」

そう寂しそうな顔をすると、東さんはタバコに火をつけた。

なるほど、この部屋の出来は、東さん一人の吸ったタバコで出来上がっているのか。

妙に納得した本間を他所に、東さんは続ける。

「本間くん、うちの豚の骨が欲しいらしいね?」

「はい、元々ガラは捨てたり、肥料にしているとお聞きしています。ただのゴミとなっているのでしたら、私たちラーメン屋にご提供いただき、1円にでも2円にでもしてはいかがでしょうか?スープに使った後でも、十分肥料にはできるはずですよ」

本間の熱心なプレゼンに、東さんはただ黙って聞いていた。

東さんが、次に口を開いたのは本間のプレゼンを黙って聞き続けた10分ほど経った頃のことであった。

「本間くん、日本全国にラーメン店はどれくらいあるんだい?」

「そうですねー、ラーメン専門店なら3〜4万店舗以上はありますかね」

「うーん、それじゃあ少ないなぁ…」

東さんは何かを試したような目で本間を見つめる。

「…でも、中華料理店を入れれば7〜8万店舗、ファミリーレストランを含めれば10万店舗以上はあると思います!」

この言葉を聞いて東さんは広角を上げて、ニヤリと笑うと、静かに答えた。

「わかった。では原料を提供しましょう」

「本当ですか!?ありがとうございます!」

本間は飛び跳ねてお辞儀をした。

「ただし、条件がある…」

「え…?」

本間はお辞儀の姿勢のまま顔だけ上げる。

「うちの原料を使うからには、10%のシェアを取りなさい。それが条件だ!」

そこには悪戯っぽい顔をして笑いながら東さんは語った。

「もちろんです!!お任せください!」

本間は何にも考えずに即答しました。

こうして日本ハムの協力を得て、課題だった原料を得ることができ、また、原料を使ったスープ製造をそのまま工場で行っていただけることとなったのです。

その日以降、本間は日本全国の工場を飛び回り、様々な製造テストを行っていきました。

しかし、毎日失敗の連続です。

お店で作るスープの仕込みは、200リットルの寸胴で炊き上げるものですが、工場の製造ともなると5トンの釜を使って製造することになるのです。

お店と全く同じ工程で作っても、同じスープを作ることはできず、クオリティの低いスープを製造し続ける毎日。

アク抜きがうまくできず、豚骨臭くなってしまった3トンのスープ。

沸騰をうまく制御できず、釜からスープが溢れ出し工場の床を豚脂まみれにしてしまったり、

うまく釜をかき回すことができず、下の原料が腐ってしまったドロドロスープ。

失敗事例を挙げたらキリがありません。

毎日悪戦苦闘する中で、少しずつ工場でのスープ製造を理解し始めましたが、何度やっても美味しいスープに仕上がりません。どうしても、浅くて軽い味に仕上がってしまうのです。

おそらくお店の寸胴とは違って、5トン釜で炊き上げるせいでスープをうまくかき回すことができず、骨から出汁が出来てっていなかったのです。

そんな問題が解決できずに時間だけが過ぎ続ける日々を送る中、あれは、2月の真冬で物凄い寒い時期。

その時本間は、“鹿児島県の北海道“と呼ばれる、冬は氷点下となる鹿児島の北端の盆地に来ていました。

その日もスープ作りは失敗し、原因解明を求め、赤のれんの親父さんと答えの出ない会議を行なっていた日のこと。

「本間、あれは骨から出汁が出終わってないな。店の寸胴と違って掻き回せないから骨が溶けきってないせいだと思う」

「そうですか…。でもこれ以上スープを炊き続けて骨を崩すわけにはいきませんし…」

うちの豚骨スープの煮込み時間は必ず8時間と決められていたのだ。

なぜなら、8時間以上炊き続けてしまうと、分子の結合が切れてしまい、科学的においしくないスープとなってしまうからだ。

「骨をもう少しほぐれた状態で炊くことができればいいんだが」

親父さんのこの言葉を聞いて、本間は一つの方法を思い付きました。

「親父さん、炊くのがダメなら蒸らせばいいんじゃないですか!?」

「蒸らしか、確かにそれだと良い出汁が出るかもしれない、やってみるか」

「早速、やりましょう!」

思いついたらすぐに試すしかない本間ですが、その日も失敗していたため、日本ハムからは許可がおりませんでした。

「あれでやれば成功するかもしれんが、許可が降りないんじゃしょうがないな。どうする本間?」

タバコの煙をプカーッと吐き出しながら、赤のれんの親父は話し出しました。

「そうですねー、確かに一回失敗するごとに材料や光熱費などなどで数十万円飛んでるわけですからねぇ・・・。」

本間は歯切れの悪い回答を出すしかできません。

そうして答えが出ないまま、底冷えのする夕方の会議室で話込んでいると、

「勝手にやっちゃえばいいんじゃないですか?」

そう言って、会議室に入り込んできたのは、マルハの化成品課の課長と、日本ハムの販売部長でした。

「え、いいんですかね・・?」

少し困惑しながらも、光明が指した気がしました。

「私たちの立場からは、やれとは言えないけどね」

そういうと課長と部長は豪快に笑い飛ばした。

「じゃあ、侵入しちゃいますか!」

もうこれしかないと、悟った本間たちは工場への深夜“不法侵入”を決めたのです。

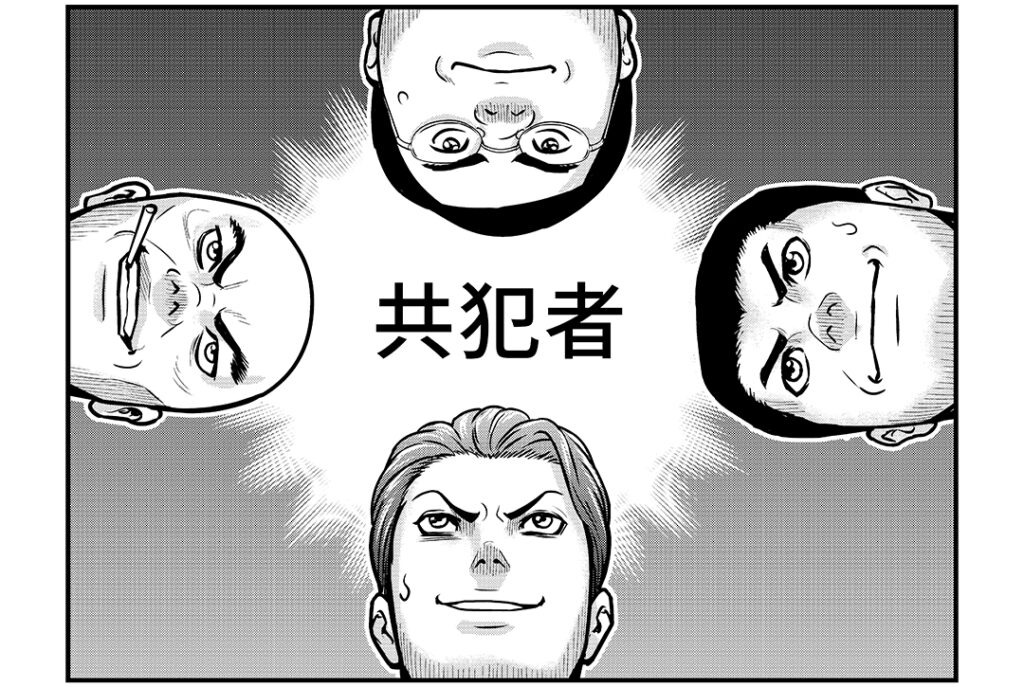

悪いこととわかっていながらも、こうして彼らは共犯者となったのです。

夜20時過ぎ、従業員たちが全員帰ったことを確認した後、あらかじめ盗んでおいた鍵でこっそり夜の工場に不法侵入したのです。

当時はまだセキュリティも甘く、セコムなどもない時代。

侵入者の犯人は、本間、赤のれんの親父、マルハの課長、日本ハムの部長の4人です。

シーンと静まり返った真っ暗な工場。夜の鹿児島の北海道は底冷えのする寒さです。

釜のある部屋のライトを付けます。

「カチッ!」

「…あれっ!?ええーー!??」

みんな一同一斉に驚きました。

なんと釜の横には大量の豚骨が用意されていたのです。

実は工場長は今回の不法侵入のことを知っていたのです。

そして、知っていたが知らなかった、という暗黙の了解のもとに本間たちは工場に忍びこんだのでした。

この原料の事前用意も、工場長が気を利かせてくれた計らいだったのです。

そんなことを当時知らない本間は、願ったり叶ったりで豚骨を使い、釜を稼働して、スープの炊き出しを始めました。

外は真っ暗闇。静まり返った工場内には釜が稼働する音だけが響いていました。

明方、みんなで事務所でうたた寝をしていると、

「ガチャっ!」

突然事務所の扉が開きました。

時間はまだ早朝4時。誰も出社する時間ではありません。

全員が一斉に飛び起き、扉の方を見つめました。

みんな青ざめていた顔をしていたのをよく覚えています。

「よーおぅ!どうだ、順調か?」

そう言ってやってきたのは工場長でした。

ここで全て工場の計らいだったことを本間たちは知ったのです。

束の間の会話の後、

「青春っていいなぁ!」

そう言って豪快に笑うと、工場長は帰って行きました。

「青春か…」

もう青春って歳でもないのに、胸は熱くなっていました。

周りのメンバーの顔を見ると、みんな同じ気持ちだったに違いありません。

自分の思いつきで始まったプロジェクトに、これだけ多くの人たちは無償で関わってくれている。そのことを思うと猛烈に感動して涙が溢れたのです。

ただのインスタントコーヒーがあれほど美味しかったのは、後にも先にも、あの一杯だけでした。

そうして朝方完成したスープは、予想通りムラシは大成功でした。

今までなかなか出せなかったスープの濃厚さを出し切ることができたのです。

「親父さん!これならどうですか?この製法なら工場での大量生産が可能ですよ」

「ああ、いい出来だ。だがな、本間。俺たち職人がやるからにはこれじゃダメだ」

「え、何かまだ問題がありましたか…」

やっと完成したスープ。また一からやり直しかと背中に嫌な冷や汗を感じます。

「ここじゃ、鮮度が少し落ちている。なぜ銀座に寿司屋が多いかお前ならわかるだろう?」

それを言われた本間はハッとしました。

築地市場で新鮮な魚が取れるから銀座はあんなにも美味しい寿司屋が立ち並んでいるのだ。それこそ市場から車で数分ほどの距離だ。

このような山中じゃ原料の鮮度が落ちてしまっていたのです。

もっとギリギリまでいい鮮度で作らなければ親父さんの納得するスープには行き着かなかったのです。

本間たちはまた一つ難問を突きつけられてしまいました。

6、最高の鮮度を求めよ

そこで本間は、再度東さんの元を訪ねることにしました。

「…失礼します」

副社長室のドアを開けると東さんは大きな机一杯に経済新聞を広げて難しそうな顔で読み耽っていた。

「来たか、問題が起きたんだって?とりあえず…行こうか」

そいうとタバコを吸う素振りをしました。

そう、いつもの東さん専用の“ヤニ部屋”へのお誘いだ。

ヤニで真っ黄色となった部屋で、本間は今までの出来事を一気に語り尽くした。

やっとスープ製法に行き着いたこと、もう一段階レベルを上げるためには最高の鮮度で作りたいこと。

ひとしきり本間の話を聞き終わると、東さんは巨体から一気にタバコを吸いあげると口から大きな煙を吐き捨て、話し始めた。

「最高の鮮度を求めるんだったら方法は一つしかないだろう」

「一つですか...」

東さんが何を言わんずとしているか本間には理解できないでいた。

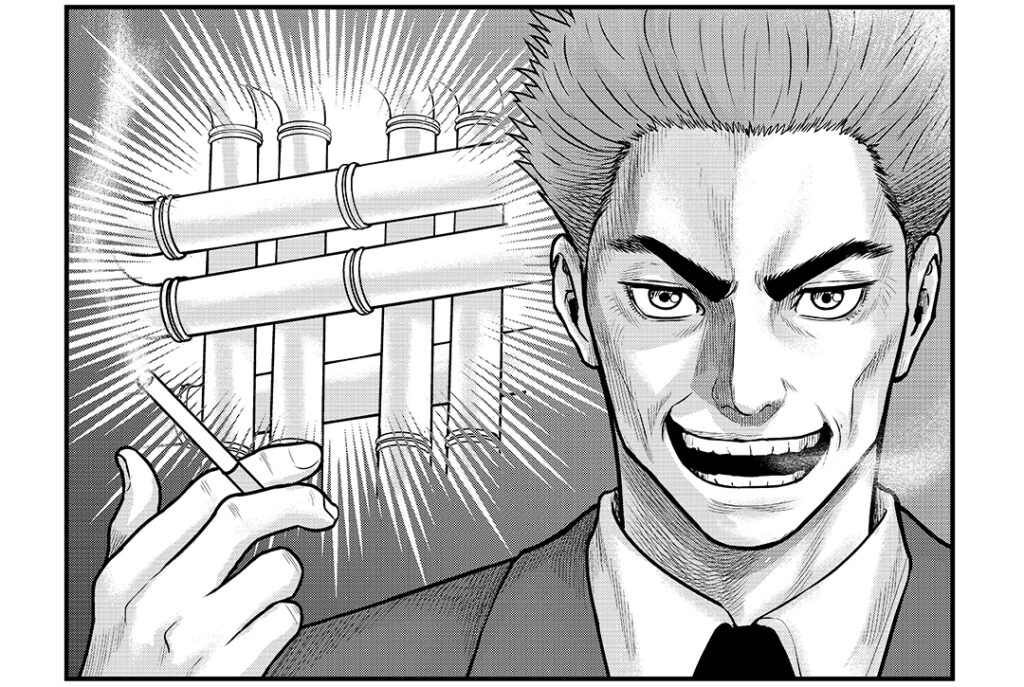

「パイプを通すか!」

「パ、パイプ!?」

「屠殺場の中にスープ工場を作ってしまえ!

そして動物を骨にした瞬間に、『パイプ』を通して一気に工場に送り込んでしまうんだよ。

そしたら移動時間はたった数十秒だ。

これだけやれば、お前たちが求める鮮度を実現できるだろう」

「そ、そんなことできるんですか!」

「シェア10%を取るんだろう?」

ニヤリと笑うと、東さんは2本目のタバコに火をつけた。

7、思わぬ誤算、味はもう一段階アップ

それから数ヶ月、東さんの一声で計画は一気に実行されました。

出来上がった工場の新設備は、あの日東さんが話した以上の設計でした。

肉の解体作業というのは、巨大なレーンを挟んでパートのおばちゃんたちが数百人体制で立っており、流れてくる肉を骨から切り離していくという圧倒される光景です。

そして切り離された骨はおばちゃん達の手元に巨大な『穴』がそれぞれ併設されており、次々その穴に骨を投げ捨てられていくのです。

そう、これこそが東さんが言っていた『パイプ』だったのです。

この穴を伝って、パイプを通して併設されたスープ工場に出荷されるのです。その間わずか90秒。

この鮮度抜群の原料を使って、早速スープを作ってみることにしました。

「う、うまいッ!!!」

試飲をしたみんなが顔を見合わせる。異常に美味いのだ。

これが鮮度の力...?

いや、でもこの今までにない濃厚な旨さは鮮度だけではない。

これは今まで食べ慣れてきた「赤のれん」の味を凌駕する味だった。

「…この旨さは、肉...だな」

親父さんは一言呟く。

そうか、これは肉の旨さだ!骨だけでは出せない肉による美味さだったのである。

実は本間たちも予期していなかったこととして、町の肉屋での解体と違い、工場での解体はパートのおばちゃんたちが流れ作業で一気に解体していくのです。この作業は効率重視のスピード作業。

つまり、町の肉屋と違い多少雑な解体となり、その結果骨に大量の肉が付いたままだったのである。美味さの秘密はここにあったのです。

まさに嬉しい誤算だった。

こうして3年間により様々な実験を元にした特殊製法、極限まで極めた鮮度、あえて多く入れた旨味の塊の肉片。

これこそ、親父さんも納得の本間たちが目指したクオリティのスープでした。

分子が切れないタイミングギリギまで炊かれたスープは、ミルクのような甘味があり、豚骨の旨味を最大まで引き出したトロッとも、サラッともした濃厚なスープ。

丁寧に脱血された原料と、処理されたばかりの鮮度抜群の骨で作り上げたスープは、とんこつの独特な臭みもない、本当に美味しいスープとなっていました。

業務用スープのプロジェクト開始から早3年。本間たちの目指した濃厚な無添加とんこつスープはこうして完成したのです。

理想のスープが完成したことは、瞬く間に広がり、中部さんも東さんも、その他協力してくれたみんなが大いに喜んでくれました。

8、人生2度目の転機

工場でのスープ製造が完成して、本間は夢の実現に向けて、毎日働き詰めでした。

あれから12年。「福のれん」は首都圏のビジネス立地を中心に、18店舗まで増やすことができたのです。

「福のれん」のコンセプトは、博多の屋台をヒントに「ラーメン居酒屋」の業種で展開したことで大ヒット。

出展する店はことごとく月商1,000万円を超える店ばかりで、毎日お店は大反響でした。

つまみと酒を飲んで、そのまま締めのラーメンまで食べられるという東京では珍しいサービス展開に、東京のサラリーマンたちは連日夢中になってくれたのです。

しかし、順調そうに見えた本間の人生も、また予期せぬことが起きたのです。

2005年、「福のれん」の親会社であるマルハは、子会社であるマルハレストランを切り離す経営方針を決定しました。

これによりマルハレストランと福のれんを吸収合併することに決定し、「福のれん」は「由丸」という名前に変更されることとなったのです。

そんな経営陣での方針が決定したことなど知らない本間は、中部さんから急な呼び出しを受けることになりました。

「本間さん、マルハレストランに移ってくれないか?」

「…マルハレストランで僕は何をすればいいんですか?」

「社員として働いてほしい」

「社員ですか…」

つまり「福のれん」の役員という名目も破棄され、完全にサラリーマンとして雇われるということになったのです。

レッドロブスター時代、赤のれんとの出会い、スープ製造での様々な失敗、福のれんでの成功。この12年間の思い出が走馬灯のように駆け巡りました。

だが、本間の心は決まっていました。やりたいことはただ一つ。昔から変わりません。

思わず、口は先に動き出してしまっていました。

「レッドロブスターを辞めてラーメン店を経営する覚悟を決めて、ここまで福のれんを経営してきたんです。またレストランに戻るなら、この場で辞めます」

「こんな大事な話を、なぜ即答するんだ!!」

今まで一度も怒ったことなどない中部さんが初めて声を荒げました。

中部さんは烈火の如く怒っていましたが、本間はそれまでの人生でも常に即断即決で生きてきた男だったので、ここでも即答で啖呵を切ってしまったのです。

後からこのことを本間はこう言っています。

「中部さんは私のためにその先を考え、何かのポジションを用意してくれていたのかもしれませんし、私も浅はかな行動をとってしまったのかもしれません。しかし、我慢ができなかった私は、すぐに辞表を出してしまいました」

あと1週間で年を越すという年末の、2005年12月23日。

本間は福のれんを退職し、無職になってしまったのです。

9、再出発と、復活。

無職になってから1週間。2006年1月、本間は49歳になっていました。

「福のれん」は18店舗を超え、これをベースにフランチャイズ・店舗展開を行えば50店舗、100店舗も実現できそうなところまで来ていました。

それが突然、全て失ってしまったのです。落ち込み、何も手がつかない状態でした。

そんな最中、恩師であったレッドロブスターの上司が訪ねてきてくれました。

その人は終始明るく本間を励ましてくれました。

「本間、よかったなぁ、辞めたのか!」

「はい、いろいろありまして辞めることになりました…」

「ラーメンの仕事を始めてから12年間は無駄じゃなかったな!よかったなぁ…。これで本当にお前の好きなことができるな」

「そうですねぇ…」

そう一言だけ答えると、本間が話始めようとした瞬間、

「ただ、お前…。まさか自分だけ気分よろしく、お店を一軒でも始めればいいなんて思ってないだろうな?後ろを振り返ってみろ、お前の後ろに何人ついてきているんだ?本間、無責任なことだけはすんんじゃねぇぞ」

ドキリとしました。

すべて見透かされていたのです。

実は、「福のれん」を辞めたときに3人の部下がついてきてくれており、ラーメン店の一店舗でも出せば家族と部下だけでも食べさせていけるだろうと考え、不動産屋と店舗契約の話を進めていたのでした。

翌日、本間はすぐに店舗契約の解除を行いました。

そして、もう一度真剣に自分の人生を考え直すことにしたのです。

それから半年、本間はただひたすらに自分がなすべきことを考え続けていました。

半年間もの間、ずっと自分に自問自答を続けてきた結果、たどり着いた答え。それは、

「食」を通して、人の幸せを奏でたい。

ということ。添加物や科学的な調合で作られた食品が当たり前となっている今日。

安心安全な本当の食を届けたい。

人の幸せは、「衣・食・住」全てが揃って満たされるのだと思います。

オシャレをして、美味しいものを食べて、心地良い家に住んで…。

人生をオシャレ(豊か)に、過ごすには『食』は切っても切れない関係です。この「食を通して人々をオシャレ」にしていきたい。

そのために自分が持っている武器は、長年の研究で得た「工場での無添加スープの製造・販売」でした。

このスープを提供することで役に立つことができるなら、それこそが自分のやるべき使命なのではないかと考えたのです。

そして、心機一転、2006年8月に業界初となるストレートスープ製造販売の会社であるクックピット株式会社を立ち上げたのです。

クックピットという社名には、「料理人(クック)がコントロール(ピット)して奏でる幸せ」という想いが込められています。

クックピットを立ち上げ後は、商品ラインナップを、「とんこつスープ」「鶏白湯スープ」「牛白湯スープ」「鯛白湯スープ」と順調に増やしていきました。

創業から17年後の2022年には、全国で2,000店舗以上のお店で使っていただけるスープメーカーへと成長しました。

※セリフ周りなど一部フィクションを含んでいます。

\ 第2章を読む!! /

※現在準備中

第1章から5年後。コロナ禍の影響でクックピットは今までにない窮地に陥っていた。

緊急事態宣言によりスープ売上は前年比の半分以下。かさむ借金に、出口の見えないコロナの状況…。

本間も64歳になり、跡取りもいない状況で今後のクックピットはどうしていけばいいのか…。

この状況を打破するために行なった絶対にあり得ない戦略とは…!?

第2章へ続く。

(2024年10月頃リリース予定)

命を掛けて創ったスープ

命を掛けて創ったスープ